茨城県天心記念五浦美術館

明治36年(1903)から五浦に居を構えていた天心は、ボストン美術館の仕事のため、年の大半は海外に赴いていました。明治39年(1906)11月の日本美術院移転の際にも天心は中国に滞在しており、不在でした。その移転に伴って大観、観山、春草、武山等の若き画家たちも五浦に転居し、翌年の文展(文部省美術展覧会)への出品を目指して制作に没頭しました。また、その年の夏には、安田靫彦や今村紫紅等も加わりました。10月に開催された第一回文展には、大観は「二百十日」「曙色」、春草は「賢首菩薩」、観山は「木の間の秋」、武山は「阿房劫火」を出品し、それぞれに高い評価を得ました。

けれども、五浦での生活は厳しく、日々の生活にも窮する程でした。明治41年(1908)6月には、春草は眼病治療のため上京し、続いて大観も自宅が火災で焼失したため、当地を離れます。明治42年(1909)に大観は五浦に再び新居を設けますが、その年の10月には上野池之端に新居を建てています。10月に開催された第三回文展には、大観は「流燈」、春草は「落葉」を出品し、高い評価を得ましたが、明治44年(1911)9月に春草はついに病没しました。日本美術院研究所の活動は、明治43年(1910)5月に天心がボストン美術館中国・日本美術部長に就任し、海外出張が増す毎に停滞していきました。

明治45年(1912)、残っていた観山は横浜へ、そして武山も上京します。大正2年(1913)4月に、天心は病のためボストン美術館を休職し帰国しましたが、その年の9月2日に、静養先の赤倉に没しました。天心の死後の大正3年(1914)、大観が第八回文展の審査委員から外れ、観山はその任命を辞退しました事を機に、天心の一周忌の9月2日、大観と共に尽力し、日本美術院を台東区谷中に再興しました。その年の10月15日には、再興第一回日本美術院展が開催されました。

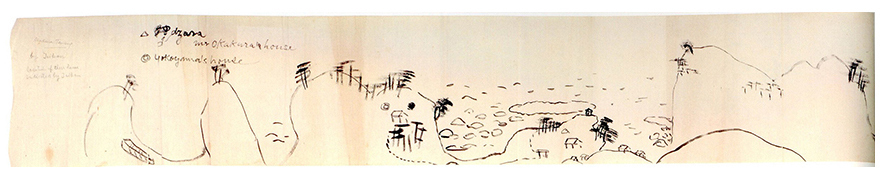

天心は、五浦を訪れた際、即興でその風景を「五浦即事」と題して詠んでいます。

蟬雨緑霑松一邨

鷗雲白漾水乾坤

名山斯処托詩骨

滄海為誰招月魂

天心生

蟬雨 緑に霑ふ 松一邨(ぜんう みどりにうるおふ まついっそん)

鷗雲 白く漾む 水乾坤(おううん しろくかすむ みずけんこん)

名山 斯処 詩骨を托す(めいざん このところ しこつをたくす)

滄海 誰が為にか 月魂を招く(そうかい たがためにか げっこんをまねく)

茨城県天心記念五浦美術館は、岡倉天心、横山大観等の五浦に縁のある作家を顕彰して、平成9年(1997)に開館しました。同館が建つ五浦海岸は「日本の渚100選」に、そしてその波音は「日本の音風景100選」にも選ばれています。