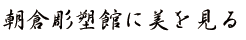

朝倉彫塑館学芸員の戸張泰子さん

朝倉彫塑館学芸員の戸張泰子さんにご案内頂きました。(2013年10月に取材しました。)

Q: 今回の保存修復工事について伺えますか。

戸張 : 朝倉文夫は昭和39年(1964)に亡くなりましたが、今回の保存修復工事では朝倉の最晩年時の建物の姿に戻す事が目的のひとつでした。朝倉の意志が反映された姿に復原する事により文化財的価値も高めるためです。木造建築については、耐震調査の結果、基準を満たしていなかったため、耐震補強も必要でした。

Q: 没後に、建物はずいぶん変更や改修されたのですか。谷中天王寺に最初に建てられたのは、現在の旧アトリエがある建物ですか。

ご遺族が昭和42年(1967)から美術館として財団経営する中で公開されたり、場所を貸し出したりされていましたので、導線がスムーズにいくように、またお客様が使いやすいように覆い屋根を掛けた部分が南側にありました。また敷地内に作品を保管するために倉庫棟が建てられていました。これらを撤去して昭和30年代の姿に近付けました。

大正13年(1924)に建てられた旧アトリエ棟は、現在は学芸員室として使っていて、いわばバックヤードです。公開は難しいのですが、折りをみて特別公開等はあり得ると思います。

コンクリート造りの現在のアトリエ棟は昭和10年(1935)に完成したものです。昭和3年(1928)から7年の歳月をかけて作られていて、コンクリート建築と木造建築が中庭を囲むように建てられています。屋上庭園も併せ、建物と庭園が融合した建築といえます。

Q: アトリエ棟は3階建てとなってますが、公的な場として教授や指導をされていたのでしょうか。今回の保存修復では、ずいぶん変わったのでしょうか。

アトリエ棟にはアトリエとその上に客間がありますが、彫塑塾や来客等の公的な場として使われていたのだと思います。プライベートでは木造部が使われていたようで、今回の保存修復工事では、建物自体の趣きは全く変わっていません。改修工事の担当の方からは「変わってない。」と言ってもらえる事が理想だと聞いています。先日も、改修前をご存知の方が来られて「あれ、以前と変わってないね。」とおっしゃるので、成功なんだと思います。(下段に続く)

Q: 修復工事前と変わったところとしては、正門を入った広場の左裏手に以前は見えなかったに玄関がありますね。アトリエ・朝陽の間の窓は、少し雰囲気が変わったように思われました。

そうですね。あそこには大きな倉庫が建っていたので玄関は隠れていました。本館と調和するように黒い建物だったので、それほど違和感はなかったのですが、ご遺族が美術館や財団を運営されていた時期に増築されたバックヤードでしたので、今回の改修で撤去されました。これを壊した際に、裏手に日本家屋の玄関が出てきた時は少し驚きました。天王寺側に私邸の玄関がありますが、今回現れた玄関はご家族が初音町側の私的玄関として使われていたのではないかと思われます。アトリエ棟には彫塑塾としての玄関があり、天王寺側の玄関はお客様を招き入れる格式の高い玄関と家族用の玄関があります。

アトリエ・朝陽の間の窓枠は修復前はアルミサッシでしたが、建築当初の資材のスチールに復原しました。彫塑塾での教授や大作制作にはアトリエが使われていたと思いますが、アトリエは天井が高くコンクリート造りで冬はとても寒いので、旧アトリエでも制作されていたようです。アトリエでは作品の展示もされていたので、お客様をお招きする事も多かったと思います。作品を見て頂く場ともなっていましたので、亡くなられる際に公開する事も望まれたのではと考えています。

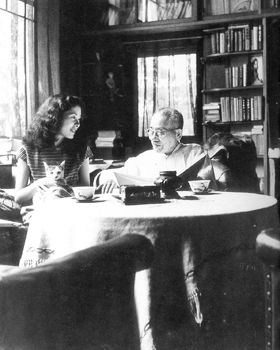

Q: アトリエ棟には、大きな書斎がありますね。

書斎には恩師である岩村透の旧蔵書や朝倉の蔵書があります。ここは制作の合間にリラックスする場でもあったのではないかと思います。残されている写真を見ましても、煙草をくゆらせていたり、コレクションを眺めていたり、お嬢さんと談笑されている光景が見て取れます。また、書類が山積みになっていたり、書きかけのものがあったりする様子も写真に写っているので、ここで執筆活動等をしていたと考えています。(下段に続く)

Q: 建物は、和洋折衷の趣きですが、朝倉先生ご自身の日常はいかがだったのでしょうか。

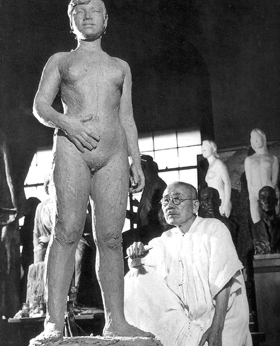

おそらく和式の生活様式だったと思われます。普段のお召し物もブルーズという制作着以外は、すべて和服で通されていたようですので、生活スタイルとしては和式を好まれていたと思われます。アトリエで制作の際にも床面を非常にきれいに掃除されて、裸足で制作が進むようにと言っていたそうです。このアトリエでもそうでしたし、東京美術学校でもそのように指導していました。(右上段に続く)

床に落ちた粘土を靴で踏んでは使えなくなってしまうので、そのような事が嫌だったのだと思います。アトリエの床を素足でも歩ける程にいつも清潔にしていました。

Q: 谷中天王寺に居を構えられた理由は、東京美術学校に近かったからでしょうか。

すでに彫刻家として活躍されていたお兄さん(渡辺長男)が現在の谷中五丁目の初音幼稚園がある辺りにお住まいだったようです。それでお兄さんの所に寄寓しながら、彫塑の勉強を始めたという経緯がありますね。まあこの辺は芸術家も多くて、お兄さんの所を出られた後は、七面坂の辺りに下宿していたのですが、その際にも戸張孤雁(萩原守衛の跡を継承した明治末期から大正期の彫刻家)と隣同士だったそうです。やはり東京美術学校が近い事も理由のひとつだったでしょう。東京美術学校入学時から谷中界隈に住んでいたので、アトリエをいざ建てる際には、やはりこの土地を離れるのが名残惜しくなって谷中に土地を探したのだと、本人も随筆に書いています。

Q: 朝倉先生は、猫が大変好きだったとの事で、数多くの猫の作品も残されていますが、猫をどの辺りで飼われてたのでしょうか。猫も彫塑塾でのモティーフとなっていたのでしょうか。

猫はよく飼っていたようです。多い時は十数匹とか、猫に囲まれている写真も多くありますね。朝倉は、いわゆる猫派ですね。旧アトリエの前に書生部屋があり、そこに猫担当の書生さんがいらしたようです。おそらくその辺りで、飼われていたのではないかと思います。猫は気ままで、朝倉にとっても自由な制作の題材です。指導する際はやはり人体をモティーフとして指導されていたんじゃないかと思います。自身の代表作も人物が多いので、猫は気分が乗った時に制作したものではないかと思います。

Q: 書斎には、手を題材とした作品が展示されていたようですが、朝倉先生も、このような作品を創られたのでしょうか。

書斎に展示していた手の作品は、高村光太郎(大正期から昭和期に掛けて活躍した彫刻家)が制作した「手」(1918年作)ですね。光太郎が渡米の費用を捻出するために、自作を頒布して賄おうと考えました。その時に共通の知り合いの田村松魚という人物からその話を聞いて、じゃあ自分も一つ作品を作ってもらおうと依頼したとの事です。それでは何が良いですかと尋ねたら、じゃあ手にしようと依頼しました。ただし自分の名前は伏せた方が良いだろうという事でしたが、実際には高村自身が持って来られたとの事です。朝倉自身も、若い時の作品には腕の上腕筋をモティーフにしたトルソや猫をつまみ上げている腕を創作していますが、光太郎の「手」の作品については、大変敬意を払っていたようで、お弟子さん等にも、とても良い作品だと参考として見せていたようです。

Q: 朝倉先生の著名人の彫塑像は数多くありますが、多く依頼された作品なのでしょうか。

そうですね。犬養毅像、大隈重信像等と数多くありますね。そのほとんどが依頼されて創ったものです。彫刻家としての朝倉の技術が評価されての事だったと思います。

Q: 今回の保存修復工事の後の展示で大きく変わる点がありますでしょうか。

展示方法については、アトリエにあります大作の制作に用いていた昇降台を修復して起動するようにしましたので、出来れば、これを用いた展示を行いたいと考えています。昇降台は、大作を制作する際に電動で上下する彫塑台ですが、その際にはこのようにしていたという事を示せるようにしたいと思います。昇降台を作るにはコンクリート建築にしないと建物が耐えられないという事で、朝倉はあまり好まなかったのですが、コンクリート造りとしたという話でした。また、これまで昇降台については蓋をしたままでしたので、今回見て頂けることは、朝倉の創作の一面を知って頂く良い機会だと思います。(下段に続く)

また、当館には朝倉自身の作品だけでなく、多くの美術コレクション(中国書画・道具等)もありますので、いずれも建物が美しく見えるよう、調和を考えた展示を催したいと思います。(次ページに続く)