朝倉文夫は、園芸は芸術家の素養として不可欠のものと考えていました。そのため、彫塑塾の塾生には屋上で園芸実習を必修としていました。自著『彫塑余滴』にもエピソードを書き残しています。

「私は、畑を屋上に持っている、というと何だか立派な屋上庭園でもありそうに思われるが、余り広くもない敷地の中に一ばいに家を建てたので、一本の花を植える余地も、野菜の種を蒔く空地もないので、アトリエの屋上に土を持ち上げて、(中略) 又この畑が塾の者に園芸を習わせる畑でもある。一週に一日園芸の専門家に来てもらって指導してもらっている。バラの接木から花の種の蒔き方や野菜の作り方まで教えられて、今年頃は自分一人で苗を育てている者が出来て、赤ん坊なら一人歩きがよちよちながら出来るようになったのだ。(中略)

私はその一坪園芸を利用して、子どもの勘を養う事もいい収穫だと思っている。むしろ立派な言葉が植物から聞き取れるようになる。それを聞く耳が勘である。私の園芸を正科にしている目的の第一はこの勘が彫刻家に必要だからである。併し(しかし)勘は何の仕事にも必要なものであることは勿論である。」

谷中を見晴らす屋上庭園は、朝倉文夫が生まれ育った大分県の自然を彷彿とさせ、また都会の街中である事を一時忘れる空間となっています。野菜の栽培、趣味の蘭を愛で、そして愛猫と戯れる朝倉文夫の姿が思い起こされます。

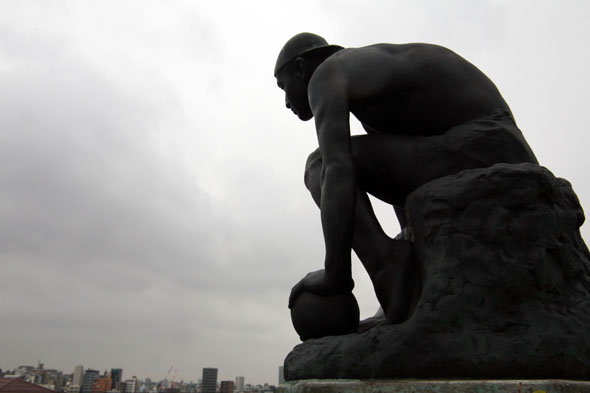

アトリエ棟の屋上には、作品が配置されています。像と眼下の谷中の家並みが、大きな空間を作り上げています。

蘭の間から屋上へ続く踊り場には、屋上で収穫した野菜を洗っていたと伝わる水場があり、壁に設けられた弟子が制作したブロンズ像の口から水が供されるようになっています。