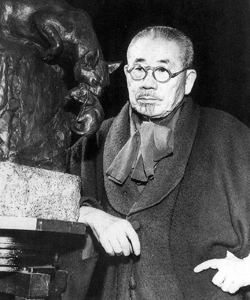

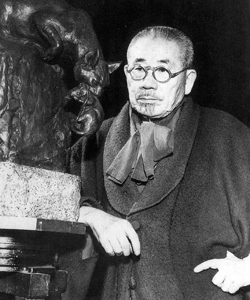

猫をモティーフとした作品「よく獲たり」を前にした朝倉文夫(図録『朝倉彫塑館』より)

朝倉文夫の創造の原点が、ここにあります。

朝倉彫塑館は、彫塑家朝倉文夫の作品を基とした美術館です。現在の朝倉彫塑館の原型となる建物は、アトリエ兼自宅として昭和10年(1935)に立てられ、朝倉文夫が亡くなる昭和39年(1964)までの29年間使用されました。現在はその建物を美術館として公開しています。平成13年(2001)には国の登録有形文化財に登録され、平成20年(2008)には「旧朝倉文夫氏庭園」として国の名勝に指定されました。

朝倉文夫は大分県に生まれ、東京美術学校(現東京藝術大学)に学び、在学時から彫塑家として評価され、数多くの彫塑作品を残しています。昭和39年(1964)の没後、昭和42年(1967)には故人の遺志により朝倉彫塑館として公開されました。昭和61年(1986)に台東区に移管され、台東区立朝倉彫塑館として公開されています。同館は、芸術家朝倉文夫の表現と設えにより創建された独創的な建物ですが、平成21年(2009)から実施された「名勝 旧朝倉文夫氏庭園 保存修復工事」では、改めて朝倉文夫の創意工夫の粋が明らかとなりました。(下段に続く)

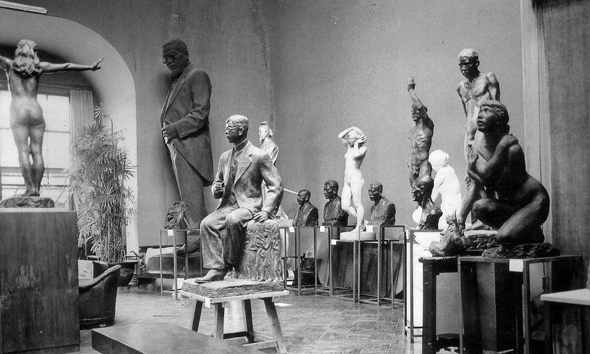

朝倉彫塑館アトリエ

アトリエ入口には、彫塑館を守るように代表作「墓守」(明治43年(1910))が配され、大隈重信像(昭和7年(1932)、早稲田大学構内に設置)、知・情・意を表した「三相」(昭和25年(1950)、JR上野駅構内にも設置)等の代表作品が展示されています。

朝倉文夫は、三十年近く住まった谷中天王寺町の住居を改築するにあたり、自らの文集「彫塑余滴」に「私のアトリエ」と題して、以下のように記しています。

「アトリエは、これは木造では何としても梁と柱がとても求められそうになく、自分の考案になる彫刻を制作するのに、自分が上の方に登ったり下りたりする不自由さを無くすために、作品の方を上下する機械装置の必要もあり、鉄筋コンクリートでやる事にした。この建築は全部日本的に、外国の真似を一切しないで、自分の独創でやる方針で、技術とか材料はどんどん取り入れたが形式は全く自分の気儘な線を方眼紙の上に引いて出来上がったものである。それは外国からの日本を訪ねて来る文化方面に特に興味を持つ人々には喜んでアトリエに迎えたり、日本が国際的に何か美術家のアトリエなど利用する時があれば、そのために開放して利用してもらう事も考えに入れて、日本の文化が彫刻界にこうしたアトリエを持っているという一ツの誇りになければ、日本文化の水準を少しでも上げる事が出来るという考えもあって、必要以上に大きく、又手数のかかる細工をしたりしたのである。」(『彫塑余滴』「私のアトリエ」より)

文中から、朝倉文夫の創建時の矜持が窺えます。

往時のアトリエ風景(朝倉彫塑館『彫刻界の巨匠 朝倉文夫の世界』より)

正面に滝廉太郎像(上野公園内に移築された旧東京音楽学校奏楽堂の玄関前にブロンズ像が設置されています)の石膏原型が置かれ、右側の女性像はブロンズ化され、現在旧アトリエの屋上に配されて谷中の家並みを望んでいます。

旧アトリエ屋上に配された女性像「浴光」

アトリエ棟屋上にも男性像「砲丸」が配されています。

朝倉彫塑館は保存修復工事のため、平成21年(2009)4月1日から平成25年(2013)10月まで休館していましたが、平成25年10月29日にリニューアルオープンしました。

猫をモティーフとした作品「よく獲たり」を前にした朝倉文夫(図録『朝倉彫塑館』より)