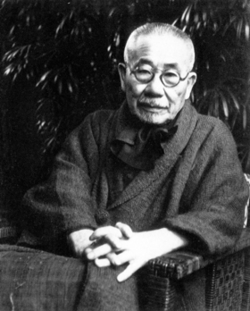

朝倉文夫(1883-1964)

朝倉文夫は、明治16年(1883)、大分県に11人兄弟の5子として生まれ、10歳で朝倉家の養子となりました。明治35年(1902)に彫刻家として活躍していた実兄の渡辺長男を頼り上京した後、東京美術学校(現東京藝術大学)彫刻科撰科に入学し、在学時に海軍省の三海将の銅像「仁礼景範中将像」により1等を獲得し、新進の彫刻家として頭角を現しました。研究科に進むと共に天王寺町にアトリエを構えて後進の養成にあたりました。明治43年(1910)に「墓守」を発表し、第10回文展では若干34歳の最年少審査員に抜擢され、彫塑家としての地位を確かなものにしました。「大隈重信像」「滝廉太郎像」「双葉山関」をはじめとする数多くの作品を制作しました。(写真は、図録『朝倉彫塑館』から)

アトリエの庭に面した窓には、丸太の柱に鉄製のガラス戸が嵌められています。また、アトリエの玄関の腰張りは木賊(とくさ)張りが用いられ、階段の手すりと柱には磨き丸太が使用されています。このようにして、建物の外観はコンクリートの3階建て、外壁は黒塗りですが、室内は木肌が感じられる造りとなっています。朝倉自身が、セメントで出来ている家の中とは思われないような造作を心掛けたと述べているように、アトリエに設けた昇降台のためにコンクリート造りとした外観を補うように、木や竹材で室内の暖かみを作り出しています。このような細やかな創意は、室内の各所にも至っています。アトリエ棟の玄関の欄間には、竹を割らずに用いられた欄間格子(らんまこうし)、玄関左手の脇床には壁の曲面に合わせて曲げられた竹が用いられています。玄関に続くホールの腰壁にも竹が張り巡らされ、二階へと続く階段には、天然の曲がり材の丸太が、蹴込み(けこみ)にも竹が張られています。このような竹と丸太の意匠は、彫塑館の室内の各所に用いられています。

朝倉彫塑館は、築70年余りを経て老朽化が著しく、平成19年(2007)の耐震調査では木造部は基準を満たしていない事も明らかとなりました。また、築後に数度の改修が行われていますが、その仕様にも朝倉の意向との違いが見受けられました。昭和30年代後半の朝倉文夫の晩年期の建築と庭園が最終形とも考えられるため、今回の保存修復工事では老朽部分の修理を行い、耐震補強、そして文化財としての価値の向上のために、創建当時の朝倉文夫の意志を反映した昭和30年代後半の姿に復原されました。

アトリエ

庭に面した窓には鉄製の窓枠が用いられていますが、窓枠を挟むように立てられた木の柱が、床の寄木張り、真綿により仕上げられた壁とともに、室内に柔らかな空間を作り上げています。アトリエの壁面や仕切りの角に曲線が用いられている理由は、彫塑を観る際に不要な縦線が背景に出ないようにの配慮からと言われています。アトリエには、北、南の窓から、そして中庭に面した窓からの光が採り入れられています。

書斎

室内の三面に書架が設けられ、多数の蔵書が配架されています。書斎には創建当時からの照明が残っていたため、後世に取り替えられていたアトリエの照明も、これに倣って復原されました。

素心の間

素心とは、いつのわりのない心、かざらない心を意味しています。細やかな意匠が凝らされた部屋の中でも、素心の間は落ち着いた風情を醸しています。

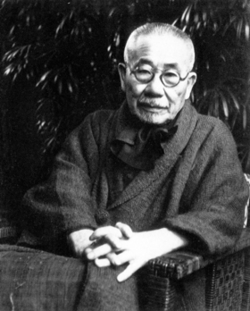

朝倉文夫(1883-1964)

朝倉文夫は、明治16年(1883)、大分県に11人兄弟の5子として生まれ、10歳で朝倉家の養子となりました。明治35年(1902)に彫刻家として活躍していた実兄の渡辺長男を頼り上京した後、東京美術学校(現東京藝術大学)彫刻科撰科に入学し、在学時に海軍省の三海将の銅像「仁礼景範中将像」により1等を獲得し、新進の彫刻家として頭角を現しました。研究科に進むと共に天王寺町にアトリエを構えて後進の養成にあたりました。明治43年(1910)に「墓守」を発表し、第10回文展では若干34歳の最年少審査員に抜擢され、彫塑家としての地位を確かなものにしました。「大隈重信像」「滝廉太郎像」「双葉山関」をはじめとする数多くの作品を制作しました。(写真は、図録『朝倉彫塑館』から)