黒田清輝(1866-1924、画像提供元:東京文化財研究所)

黒田記念館は、大正13年(1924)の没後、彼の遺産により昭和5年(1930)に美術研究所として創建されました。現在は、東京国立博物館の管理の所管の下、黒田記念館として運営されています。建物は、平成14年(2002)に国の登録有形文化財に指定されています。(台東区上野公園13-9)

日本の近代絵画の黎明がここにあります。

日本の近代絵画の父とも呼ばれる黒田清輝は、慶応2年(1866)、鹿児島高見馬場(現鹿児島県鹿児島市)に薩摩藩士黒田清兼の子として生まれました。明治4年(1871)に伯父黒田清綱の養嗣子となり、上京。明治17年(1884)、18歳の時に法律の勉学のためフランス留学しましたが、パリ滞在中に知己となった山本芳翠(やまもと ほうすい、1850-1906、洋画家)、藤雅三(ふじ がぞう、1853-1917、洋画家)、林忠正(はやし ただまさ、1853-1906、画商)等に画家となる事を勧められ、画家ラファエル・コラン(1850-1916)に師事しました。明治26年(1893)、27歳で帰国し、明治29年(1896)、30歳で東京美術学校(現東京藝術大学)の西洋画科の講師に就きました。明治29年(1896)には白馬会を結成し、翌31年(1898)には東京美術学校教授となりました。黒田清輝の作風は、印象派風の明るい光の表現を取り入れた、いわゆる外光派として、日本の洋画にはなかった明るい色調と平易な表現により、当時の美術界に変革をもたらしました。(下段に続く)

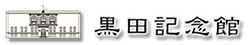

黒田記念館正門

アールヌーヴォー調のオーナメント(装飾)が美しく配されています。

黒田記念館・東京文化財研究所は、大正13年(1924)の没後、彼の遺産により昭和5年(1930)に美術研究所として創建されました。美術研究家矢代幸雄の提案により、美術図書館、美術研究施設として、建築家岡田信一郎(1883-1932)の設計により、当時の美術館建築の様式に則って創建されました。現在は、黒田清輝の功績と作品を所蔵、紹介する黒田記念館として運営されています。岡田信一郎は、東京美術学校教授を務め、東京都美術館旧館、歌舞伎座旧館等も手掛けた、美術館設計に造詣が深い建築家でした。黒田記念館の建物には、1920年代から30年代頃の美術館建築の様式が色濃く反映されています。外装、そして展示室内のオーナメント(装飾)からも、その表現が読み取れます。

黒田記念館正面玄関

黒田清輝(1866-1924、画像提供元:東京文化財研究所)

黒田記念館は、大正13年(1924)の没後、彼の遺産により昭和5年(1930)に美術研究所として創建されました。現在は、東京国立博物館の管理の所管の下、黒田記念館として運営されています。建物は、平成14年(2002)に国の登録有形文化財に指定されています。(台東区上野公園13-9)