国立西洋美術館長の青柳正規さん

国立西洋美術館長の青柳正規さんに案内頂きました。

Q: 本美術館の所蔵品は、松方幸次郎氏が収集した松方コレクションに基づいているとのことですが、その経緯についてお話し頂けますか。

西洋美術の豊かな資産を譲り受けて、新たな芸術や文化が形成されました。

青柳: 松方コレクションは、造船業で成功した実業家の松方幸次郎が、日本の若者のために私財を投げ打って、1926年前後のイギリス、フランス、イタリア、ドイツの作品を買い集めたものです。

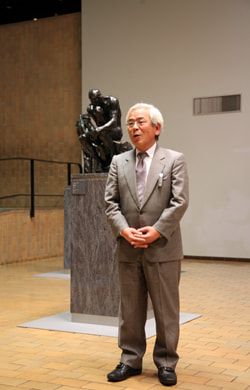

松方幸次郎は財政金融の専門家で、日本銀行を設立した松方正義の三男です。若くしてアメリカに留学し、エール大学を卒業し、修士号を取得しています。松方幸次郎氏は、画家のフランク・ブラングィンの協力により、ロンドン滞在中に収集を始めましたが、当時のお金で3,000万円余りの私財をつぎ込みました。現在の価格では、1兆円余りになるでしょう。当時の戦艦陸奥の建造費とほぼ同じで、当時の国家予算は、6億円程でしたから、その2%余りにも相当します。(下段に続く)

しかし、世界恐慌により松方氏が破産し、その収集品も散逸した上、ロンドンに保管してあった作品も火事により燃えてしまい、無事だったのはフランスに保管してあった約400点程のコレクションだけでした。当時の総理大臣の吉田茂氏を介して、フランスに保管していた作品の返却を求めたところ、昭和32年(1957)になって返還されることとなりました。当時、サンフランシスコ平和条約により作品は没収されてフランスの国有財産となっていたため、日本側は「返還」、フランス側は「寄贈」という異なった認識を持っていたことから、「返還寄贈」という言い方がされました。371点が返還されましたが、特に価値の高い作品20点余りは返還されませんでした。(右段に続く)

エミール=アントワーヌ・ブールデル「弓を引くヘラクレス」(1909、本館前庭)

本館の前庭には、ロダンやその助手を務めたブールデルの彫刻が配されています。

ヤコポ・ティントレット「ダヴィデを装った若い男の肖像」(1555-60頃)を前に。

明治時代において大蔵卿を務め日本銀行を設立し、後に内閣総理大臣等を歴任した松方正義の三男として、慶応元年(1866)薩摩国(現鹿児島県)に生まれる。東京帝国大学を経てエール大学に留学し、帰国後に川崎財閥創設者の川崎正蔵に請われて川崎造船所初代社長に就任。数々の役職を歴任し、後に衆議院議員を務める。

Q: ル・コルビュジエ設計の本館の由来について、お話し頂けますか。

コルビュジエの弟子の前川國男、板倉準三、吉阪隆正らの努力が実りました。

この国立西洋美術館の本館は、当時最も活躍していた建築家のル・コルビュジエによる設計です。当初ル・コルビュジエは渋っていたのですが、前川國男、坂倉準三、吉阪隆正らの弟子たちの尽力により実現しました。昭和34年頃(1959)は、大変景気が悪かったため、美術館設立のための経費のほぼ半分の5,000万円程しか国から支援がありませんでした。藤山愛一郎氏、梅原龍三郎氏らの実業家、政界、文化人たちが立ち上がり、一億円余りの募金を集め、無事建設に至り、昭和36年(1961)に完成しました。

現在、4年程前からパリのル・コルビュジエ財団が、世界中の彼の作品をまとめて世界遺産に登録しようと運動しています。日本では、世界遺産登録のためには、まず重要文化財の指定を受ける必要があります。一般的に、近代建築は建築後50年を経過しないと権利がありません。当美術館は2009年で50年になりますが、財団は2008年に他のル・コルビュジエ作品をまとめて申請しようとしており、文化庁は築49年の段階で当美術館を重要文化財と認定しましたが、世界遺産認定には至りませんでしたが、情報照会に認定されました。同財団は、7ヶ国23ヶ所の作品を精査し、来年再チャレンジの予定です。(次ページに続く)

16世紀前半のアントウェルペンではヨアヒム・パティニールとヨース・ファン・ファン・クレーフェが活躍しました。パティニール派は、キリストの遍歴が壮大な広がりの風景として描き、クレーフェの作品では、三連の一続きとなった風景の中に、パネル中央にキリスト磔刑像を描き、跪いて礼拝する祭壇画の寄進者夫婦を両翼のパネルに描いています。

国立西洋美術館長の青柳正規さん