東京都美術館学芸員の稲庭彩和子さん

びじゅつ探偵団! いろ色Book

交流棟アートスタディルーム

東京都美術館の稲庭彩和子さんにお話し頂きました。(2013年6月に取材しました。)

Q:新しい美術館の活動として、コミュニケーションを促進するような事業を行うとの事ですが、それはどのようなものですか。

稲庭 : 今回のリニューアルにあたって、展覧会活動と並んで新しく始まったのがアート・コミュニケーション事業です。アート・コミュニケーション事業は美術館を新たなコミュニケーションが生まれる場として捉え、単に展覧会を見る見る場という事だけに留まらず、人々と作品の出会いの体験、つまり作品を介して生まれる人々の思いや感じ方をもっといろいろな人と共有できるような仕組みを作っていこうとする事業です。美術館を拠点に、アートを介した新しいタイプのコミュニティが生まれる事を目指しています。

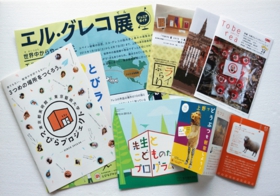

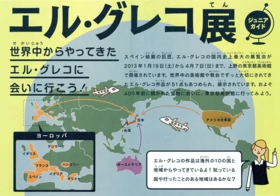

具体的には、例えば美術館の隣に位置する東京藝術大学と連携して「とびらプロジェクト」という事業を始めました。積極的に美術館活動に参画するアート・コミュニケータを一般から募集し、「美術館がこんな場所だったらいいな、こんな事があると嬉しいな」という事を実現していくプロジェクトです。また、こどもたちのミュージアム・デビューを応援する「Museum Start あいうえの」という事業も今年始まりました。

Q:「とびらプロジェクト」と「Museum Start あいうえの」について、もう少し詳しく教えて下さい。

「とびらプロジェクト」はリニューアルと同時に始めた事業で、アート・コミュニケータという方々を一般から募集して、その方々が美術館活動に主体的に関わっていく仕組みを作るプロジェクトです。アート・コミュニケータの愛称が「とびラー」というのですが・・・これは東京都美術館の「都美」と「世界の扉を開ける」のトビラをかけて、とびラーという愛称になったのですが・・・とびラーは、美術館のサポーターではなくて、学芸員を初めとした美術館スタッフと共に美術館活動を作っていくプレイヤーで、現在約130名の方々が活動しています。美術館活動に関わってみたいと思う方は、美術館が想像するよりはるかに多く、募集したところ約5倍の方々からご応募いただきました。それも20代から30代の方が最も多く、これまでの美術館でのボランタリーな活動のイメージを変えていくパワーを備えた方々からたくさんの応募を頂きました。

今、このプロジェクトは、始まってまだやっと1年が過ぎたところですが、とびラーの活動は1年間だけでも想像以上の量になり、なんと「とびラボ」という自主企画打ち合わせや自主勉強会の数だけでも年間114回という、非常に活発な活動をしています。講座も数多くあり、のべ50回行われました。活動の詳細はぜひ「とびらプロジェクト」で検索してウェブサイトでご覧になって頂ければと思います。数々のユニークな活動が生まれ続けています。

この連携事業は藝大側ではアーティストであり東京藝術大学教授である日比野克彦さんにプロジェクトのトップをお願いし、運営のマネジメントとしては助教の伊藤さんと研究助手の近藤さんというお二人の方々と共に「とびらプロジェクト」を運営しています。伊藤さんと近藤さんは、「とびらプロジェクト」の専任の専門家として都美術館内にあるプロジェクトルームというところに勤務していて、日々美術館の学芸員チームと連携して運営にあたっています。この美術館と大学という異なる組織が名実ともにがっちりと連携している事が「とびらプロジェクト」の特徴であり、新しい事業への東京都美術館の本気度を示しています。

このような運営体制に対して、とびラーをはじめとした一般の方々からの積極的な応答があり、また美術館の在るべき姿について対等に対話が続けられ、アートを介したコミュニティがが育まれる着実な一歩が生まれていくのだと今実感しています。

一つのキー・コンセプトとして「家でもない、職場でもない。3つ目の場所をつくろう」というのがあります。美術館が「第3の場所」として人々の中に息づくようになればと思いながら活動しています。

とびらプロジェクトが、リニューアル初年度に始まって、リニューアル2年目に今まさに始まろうとしているのが「Museum Start あいうえの」です。これはシンプルに説明しますと、こどもたちのミュージアム・デビューを応援するプログラムで、主にこどもとファミリー層を対象にしています。上野公園に位置する9つの美術館・博物館などの文化施設で連携して行う事業で、キー・コンセプトは「対話や共感から育まれる、共同的な学び」です。今までの単に教えてもらって、個人が学ぶという形ではなくて、こどもとこども、またはこどもと大人が対話を通してフラットな関係で共に学びを作っていくような、こどもたちの自発性を大切にするようなプログラムを作っていきます。このプログラムには「とびラー」が活発に関わっていき、「とびらプロジェクト」と「Museum Start あいうえの」は有機的に連動して新しい学びの場が育まれていくものと考えています。ぜひ「Museum Start あいうえの」のウェブサイトでプログラムの詳細をご覧になって頂ければと思います。

Q:講師は、学芸員の方ですか。また、こどもさんが作品を制作される事もありますか。

「Museum Start あいうえの」も「とびらプロジェクト」と同じく、東京藝術大学の方々と共に運営をしています。またそれぞれのプログラムに外部の専門家にも講師として協力して頂き、障害を持つお子さんたちが参加しやすいアート・プログラムや、廃材を活用した造形ワークショップも行っていきます。(右段に続く)

Q:ワークショップ等に参加された方は、プロジェクトに対しての認識とか、評価はいかがですか。子供さんにも人気がありますか。近隣の学校等の教育機関と連携してという事もあるのですか。

ワークショップ等に参加された方は、一度参加されると次も参加したいとおっしゃって、次のプログラムも申し込みされる方もおられますね。幅広い方にご応募頂けるように、無料や低料金の企画が多いのも、やはり都立ならではと思います。また学校との連携も力を入れています。例えば6月中(2013年)には台東区内の松葉小学校、平成小学校、それから谷中小学校の3校の小学校から生徒さんが来館し、休館日の展覧会場で鑑賞の特別授業を行います。この時もちろん「とびラー」も活躍します。

幸いアート・コミュニケーション・プログラムについては、多くの方からお申し込みや問い合わせを頂いておりますので、その皆様の声に応えられるよう、引き続きスタッフ一同頑張っていきたいと思っています。

Q:「とびらプロジェクト」に参加している方は比較的若い方が多いとの事でしたが、どのような方が参加されているのでしょうか。

アートコミュニケータは18歳以上が応募資格となっています。現在18歳の方が数名いますが、他は20代から60代までと平均しておられ、70代の方も数名いらっしゃいます。2年目の募集では、20代から30代の女性の応募者が最も多くて7倍の倍率になりました。1次は小論文、2次はグループ面接です。一般的に美術館のボランティアというと、時間に余裕のある60代以上の方の参加が多いのですが、「とびらプロジェクト」の場合は働き盛りの年代の方々が最も多く、とびらプロジェクトの活動日は仕事は有給休暇を取って休み、参加されている方もいます。とびラーの活動はボランタリーな活動ですが、とびラーをボランティアと呼ぶ事はありません。それはボランティアである事よりも「アートを介したコミュニケーションを促進する人」であるというその人の役割を明確にした方が活動の趣旨が分かるからです。また既存の「ボランティア」という名称が美術館のサポーターであるというイメージがどうしても付きまとうので、プレイヤーである「とびラー」の役割にフィットしないと考えているからです。

Q:とびラーは任期が3年という事ですが、3年を経て卒業した後は、将来的はこれを生かして何か始められるという事もあるのですか。

「とびらプロジェクト」も1年終わって2年目に入ったところなので、まだこれからどのようにになっていくかは未知数ですけれども、3年間と年限を設けたのは、とびらプロジェクトの活動で得たものを他のフィールドで新たな形にして頂ければという思いがあります。つまり、このプロジェクトは現代社会の中でアートを介したコミュニティを生み出す人材育成という観点もあるという事です。

Q:それでは、将来的には必ずしもこちらのスタッフの方だけでなくて、とびラーを経験された方や外部の方たちが、また別のフィールドで活躍する可能性もあるのですね。運営されていて期待される事がありますか。

若い世代を初めとして、美術館活動に主体的に関わりたいと思っている方々はたくさんいるのだという事が、「とびらプロジェクト」を立ち上げる事で具体的に分かりました。美術館は、作品や人々が行き交うパワースポットです。だから関わりたいと感じる人が多くいるのだと思います。美術館はこれまで一般の方々が主体的に関わる枠組みや余白を持っていなかったため、そうした方々のエネルギーと結び付いていく事が難しかったのです。でも「とびらプロジェクト」を経験し、から卒業したとびラーが、とびラーの主体性の在り方とノウハウを持って新しいコミュニティづくりの核になっていけば、美術館はより可能性のある社会的な空間になると思っています。そうした事はずいぶんと先の事のように感じますが、これからとびラーと共にひとつずつ考えながら対話を絶やさず丁寧に進む事で、その将来もおのずと生まれてくるものと思っています。基本はやはり「楽しく」が大切で、でも時々真剣なゆえに難しい対話にも向き合いながら進んで行かれればと思っています。

びじゅつ探偵団! いろ色Book

東京都美術館学芸員の稲庭彩和子さん