修理室で作業する米倉乙世さん(手前)

保存用の箱制作

神庭: こちらはもう一つの修理室です。ここで行う作業のひとつは、このような様々な保存用の箱作りですね。箱には様々なタイプがありまして、当館に保管されているいろいろな文書や和書、あるいは浮世絵などに合わせて、それにふさわしい箱やマットを作っていきます。担当しているのは米倉さんです。

米倉: ここにあるのは和書専用の保存箱です。現在、印譜(印章の印影や印款を掲載した書跡)は、様々な大きさのものが積み重ねた状態で保管されていて、一番下の本が上に重ねた本の重みで圧迫されて傷んでしまうのを防ぐために考案した箱です。ここに土手があるために、上から重さが掛かっても土手が吸収してくれるので直接本には掛からないので、自然な状態で本を保管することができます。フラップが付いているのは、ほこりや虫が中に入らないようにするためです。状態によっては、このようなクッションのついた箱も作って対応しています。これは中がコットンで周りを和紙を揉んで皺加工したもので包んでいます。クッションのおかげで、傷んだ縁を守りながら、そのままの状態で保管することができます。

小さな和書のためになぜこんな大きな箱を作っているかと申しますと、整理のためにある一定の規格に揃えて作っている訳です。中に入れる和書の大きさは違っていますが、これらは同じ規格の箱に全部収めてしまいます。このように、三種類の規格を作って整理を計画的に行えるようにしています。以前の箱はとても重いのと、本を直接包むので本に直に圧力が掛かってしまいます。本来は、和書は上に平置きで重ねて保管するんですが、重みが直接本に掛かってしまう欠点があります。現在の箱は古い箱と比べ重みが全然違いまして、半分程度の重さになっています。

この箱の基のアイデアは、アメリカの議会図書館で作られているクイック秩(ちつ)で、それと同じものがこれですが、アメリカでは平置きではなく立てて保管するのでこのような形となっています。日本では平置きで保管するので、上からの厚みに対応できる箱ということで、オリジナルの形を考えました。(下段に続く)

神庭: 次に浮世絵の方ですが、ここに並んでいますのは浮世絵ですね。茶色く焼けたマットに挟んで保管されて、このまま展示されてきました。なぜこんなに色が変わってしまったかと申しますと、紙自体が強い酸性を示す紙であるために変色しています。この茶色く変色した中で浮世絵が保管されていますので、浮世絵を刷っている和紙、染料や顔料に強い影響を与える可能性があります。そこでこのような、新しい中性の紙に移し替えをしています。当館全体で一万点ほどの浮世絵がございますので、それを毎日こつこつこと移し変えをすると、年間におおよそ500枚程度のペースでおおよそ20年程度は掛かります。(下段に続く)

変色してしまった酸性紙のマット

新たに用意された中性紙のマット

新たなマットに差し替えられた浮世絵作品

こちらのマットにきちんと収めたものは、展示場に展示する際のスタイルです。表面のウィンドウマットの下に、サンドイッチ状のマットがもう一枚入っています。もしウィンドウマットの間にサンドイッチのマットがないとすれば、ウィンドウマットは直接本紙を押さえます。実際保管する時は10枚重ね保管していきます。一番下のものには9枚分の重みが掛かってきます。強い力で直接押さえますと、本紙の縁に筋ができてしまう可能性があるんです。それを避けるために、間にもうひとつのマットをサンドイッチすることによって、表面のウィンドウマットが直接当たらない工夫をしている訳です。細かな点に注意をして、一点一点仕上げていくので、大変に手間が掛かります。このウィンドウの大きさは一様ではなくて、それぞれの作品に合わせてわずかに縁が掛かるようにして作っていかなければいけません。マットを切る装置は、コンピュータ制御のマットカッターという道具です。それを用いてウィンドウを切り出していきます。(右上段に続く)

Q: 日本の古いものは尺寸で作られていると思いますが、こちらにあるもののスケールはどうされているのですか。

神庭: ここでは基本的にセンチを用いています。先程の本格修理、(そうこう)で見て頂いたものは、尺、寸、厘を使っています。また、すべての道具がそれで成り立っています。

Q: 先ほどの三つのサイズとはどのような規格なんでしょうか。平置きというのは、棚に置かれるのでしょうか。

米倉: これは様々なバリエーションの印譜という印鑑を集めた和書ですが、それは様々なサイズの書籍があります。これらを大別すると三つのグループに分けられて、その最も大きなグループのサイズよりも一回り大きなサイズで作っています。これは印譜コレクションのためのセットなので、他のコレクションには別のセットを作っています。当館全体の規格として用いるということではありません。

神庭: 平置きする棚の感覚は30cm程度の高さですね。先程の日本とアメリカの違いは、保管に係わる習慣の違いにもありますね。アメリカの方法が良いか、日本の方法が良いのか、一概には言えませんが、先程米倉さんが述べたように周囲に土手状の囲みを作って圧迫を防ぐなどの工夫しています。

Q:こちらの作業を拝見させて頂けますか。

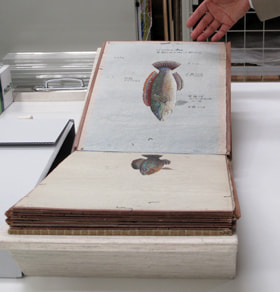

神庭: こちらはフランス人修復家のヴァレリー・リーさんの仕事です。これらは魚譜という一種のアルバムです。江戸末期に描かれた魚の図鑑です。これを描いた人の中には、高橋由一などもおります。色々な魚の写生を切り貼りして作った東博版の図鑑と言えますでしょうか。漁譜の構造を知らない人がページを繰ったら、作品の紙がベラベラと捲れることが考えられますから、取り扱いの安全をはかるために、必要なところにこのようなポケットを作って抑えています。また、虫損箇所を全部埋めるのには大変な手間が掛かりますので、一枚の紙について最小限の必要な処置を施すというミニマムトリートメントをしています。

Q: 一般にこのような形態を収納するのはこちらのケースでしょうか。

神庭: このケースは、この作品のために当館が考え出したものです。明治時代のものとはいえこのアルバム自身もかなり古くて傷んでいます。これを手当てしようとすると、新しい紙に張り替えれば良いのではないかと考えがちなのですが、しかしこれはやはり明治時代の重要なアルバムで、このような形態であることに意味がありますし、アルバム自体が決して劣化している訳ではありません。ただ整えてやればちゃんと使えるし、その方が歴史的価値も備わったままですので、この状態のまま保存していくことを考えています。(下段に続く)

漁譜の各頁に付け加えたポケット

様々な魚のスケッチを蒐集した魚譜

加湿器について

神庭: これは加湿器のタンクです。今季の役割を終えたので清掃して保管します。冬の間は、空気が乾燥して湿度が下がります。先程、文化財に大切なのは50から60%の間の相対湿度だと申し上げたと思いますけれども、館内では適切な湿度を保ちにくいところが所々にあります。とても残念なことなんですけれども、これだけ古い建物ですから、ある意味如何ともし難いところがあります。そのような所には、個別に加湿器を設置して湿度を上げています。そのためには加湿器に水を始終追加しなければいけません。

ですから、冬の間は職員総出で持ち場を決めて毎日水を補充しています。一方、夏は湿度が高くなり、60%を超えるかもしれないので、除湿をする必要があります。今度は除湿機を置いて、職員が持ち場を決めて除湿機に溜まった水を捨てています。このようなことを学芸の研究者と一緒になってやっております。みんなで守っていくという取り組みです。

Q: 使われるのは特殊な水ですか。建物で相当の量を使われてるのですか。純水は館内で調達されるのですか。

神庭: イオン交換水ですね。水道水には色んなものが含まれてますので。加湿器が館内に30台あり、一台に2本のタンクが入っています。一日に5タンク程、多い時では10タンク程は置いておかないといけません。期間としては三ヶ月程用います。当館にイオン交換水製造装置があり、水道水を濾過して使います。(次ページに続く)

加湿器用の水タンク

修理室で作業する米倉乙世さん(手前)