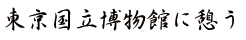

保存と修理のための様々な用具類

本館17室「文化財を守る ─保存と修理─」

神庭: ここ本館17室は、文化財の保存と修理について、皆様に分かりやすく紹介するための常設の展示コーナーです。このような常設コーナーを開設しましたのはつい最近のことで、まだ開設してから2年ほどです。博物館というと、やはり展示施設という印象をお持ちの方が沢山おられるので、その背景には研究、保存など様々な活動がなされているんだということを理解していただくための一環として、特に保存についてこのコーナーを設けさせて頂いたわけです。正面にございますパネルは、東京国立博物館の保存修復課がどのように文化財の保存について考えているかということを系統的に示したものです。まず文化財は公開があれば必ず傷んでいくものであるということを述べています。

その傷みにはどのようなものがあるかを、原因に照らし合わせて紹介しています。そして、その傷みをどのように理解し、そこからどういった判断を下すのかということについて、文化財の健康診断という言い方で、人間の身体をみるのと同じように、文化財を色々な科学的機器を用いたり、肉眼の観察などで健康診断を行います。健康診断を行うと、この作品はどのように保存するか、あるいは修復するかといった診断結果がでるわけです。それに基づいてまずすべきこととしては、傷みが進まないように予防することが重要になります。このことを「予防保存」と呼んでいるわけです。これには様々な取り組みがあります。温湿度の管理や黴や虫などの生物の管理、大気汚染や室内汚染などの汚れた空気が館内に入らないようにする、展示には欠かせない照明の明るさをどの程度まで抑えていくか、どのような質の光を当てるのかといった文化財を取り囲む様々な環境について予防的な処置を施していきます。

そして次に、予防では如何ともしがたい傷みについては修理を行っていきます。修理にも色々な方法論があり、それぞれの傷みに応じた方法で処置をしていきます。しかし、文化財の修理とは、必ずしも当初の姿に戻すことではなくて、現状の姿を安定した状態で次の世代に受け渡すということが目的です。また、修理をした箇所が見えなくなるような努力はしません。文化財とは長い時間をかけて今日まで伝わってきたもので、それまでに受けた様々な修理も含めて我々は文化財と捉えています。今日行われる修理がそれらを覆い隠すことがあってはいけません。文化財のありのままの姿を残すことが重要です。これら一連の保存修理の取り組みの流れ(診断・予防・修理)の中で、それぞれの工程で記録をとっていきます。その記録を積み重ねていくことで、過去の状況を現時点においてきちっと理解し、将来のために今何をなすべきかという判断ができます。(下段に続く)

これは桐箱です。大切なものを収納するために一般の家庭にもあるかと思いますが、当館でもこの中に様々な文化財を納めて収蔵庫の中で保管しています。桐箱は一度ふたを閉めると、内部の湿度を安定化させる役割があります。部屋の湿度が動いても、箱の中はその10分の1余りしか揺らぎません。文化財にとって湿度の安定化は重要ですが、桐箱は非常に高い能力を持っています。こちらが免震装置の模型です。構造が分かるようにしています。展示ケースと床の間に入れてあります。ピンク色のタバコの箱ほどのものは、温度と湿度を記録するデータロガーと呼ばれる装置です。上の方には毛髪温湿度計がありますが、当館ではデータロガーと毛髪温湿度計の両方を用いながら数百箇所の温度と湿度を定期的に記録し保管しています。文化財にとっては湿度が大体50~60パーセントの間にあることが望ましい。その状態にあるか、否かをこの記録計を用いてチェックしており、もし外れていれば何らかの対処をします。その隣にある細かな粒が入った箱は、調湿剤と呼ばれるもので、展示ケースの中に入れて湿度を安定させるための薬剤です。当館にはこれが数千個あり、特別展示や常設の展示替えの際にこれらも入れ替えて、展示ケースの湿度の安定化を図っています。

後の展示ケースは実物の作品を展示しています。今回はたまたま茶道具と皿が展示されていますが、いずれも金継ぎの技術で修理されたものです。現代では、あまりにも金が目立ち過ぎてそぐわないので適切な修理方法とはいえません。ですが、金継ぎで修理されたこの作品がそれなりの評価を受け、修理箇所も作品の一部になっているような場合に、あえてこれを剥がしてもう一度やり直すことはしません。過去の修理を否定して現代の修理に置き換える場合と、過去の修理をそのままにしておく場合の両方があります。将来この修理箇所が傷んできたら取り替える場合もあり得ますが、現在はこのままにしておきます。漆を溶かす溶剤はありませんので、それを削っていくというやり方も危険ですので、将来傷んできたらそのときの方法で修理することになるかと思います。

Q:現在では、合成の接着剤を用いるのですか。

神庭: そうですね、現在は合成接着剤を使うことが多いです。しかし、必要に応じて他の接着剤を使います。こういった陶磁器には合成接着剤、紙や木には膠やふのりといった動物性、植物性の接着剤を使います。(下段に続く)

過去の修理例を紹介した展示

歴史的な展示ケース

Q: これらは、修理のための道具類ですか。

神庭: 中央に展示されているものは、修理に使う道具や材料です。下半分に見えている道具類は、絵画や書跡といった文化財を修理する際に使われる、(そうこう)技術で使う包丁、紙、へらなどを展示してあります。その後ろ側には、作品を展示する際に使う調湿剤や免震装置の模型などを展示しています。そしてさらに特長がありますのは、この展示ケースそのものです。歴史的価値のある展示ケースですが、明治時代にイギリスから輸入されて展示室で利用されていたものです。このような古い展示ケースも、ディスプレイの歴史の中では歴史的価値を持っています。それを現代の展示に耐えるよう改装して再利用しているわけです。(右上段に続く)

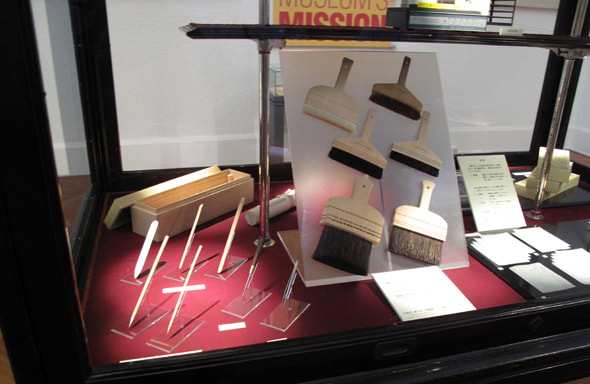

「保存と修理」コーナーの映像資料

第17室「保存と修理」コーナーの映像、および実物展示

神庭: このコーナーでは文化財の輸送、修復作業について紹介しています。二つのプログラムがございまして、文化財の輸送作業と振動調査というプログラムが一つ、今ご覧頂いているのがそれです。これから仏像をトラックに乗せて奈良まで運ぼうとしているところですね。この番組の後に、絹に描かれた絵画、玄奘三蔵像の修復というプログラムがもう一つございます。いずれのプログラムも、英語バージョンと日本語バージョンがありまして、結構外国から来られたお客様も座ってご覧になっていることがありますね。このように、東京国立博物館が行っている文化財の保存に関する取り組みを、色々な面から紹介しているのがここ17室です。先ほどの実物の作品については、定期的に展示替えをしております。また右側の歴史的展示ケースにつきましては、今後またリニューアルをしたいと計画しております。数年に一度は全体を模様替えができればと思っています。(次ページに続く)

神庭: ここ本館17室は、文化財の保存と修理について、皆様に分かりやすく紹介するための常設の展示コーナーです。このような常設コーナーを開設しましたのはつい最近のことで、まだ開設してから2年ほどです。博物館というと、やはり展示施設という印象をお持ちの方が沢山おられるので、その背景には研究、保存など様々な活動がなされているんだということを理解していただくための一環として、特に保存についてこのコーナーを設けさせて頂いたわけです。正面にございますパネルは、東京国立博物館の保存修復課がどのように文化財の保存について考えているかということを系統的に示したものです。まず文化財は公開があれば必ず傷んでいくものであるということを述べています。

その傷みにはどのようなものがあるかを、原因に照らし合わせて紹介しています。そして、その傷みをどのように理解し、そこからどういった判断を下すのかということについて、文化財の健康診断という言い方で、人間の身体をみるのと同じように、文化財を色々な科学的機器を用いたり、肉眼の観察などで健康診断を行います。健康診断を行うと、この作品はどのように保存するか、あるいは修復するかといった診断結果がでるわけです。それに基づいてまずすべきこととしては、傷みが進まないように予防することが重要になります。このことを「予防保存」と呼んでいるわけです。これには様々な取り組みがあります。温湿度の管理や黴や虫などの生物の管理、大気汚染や室内汚染などの汚れた空気が館内に入らないようにする、展示には欠かせない照明の明るさをどの程度まで抑えていくか、どのような質の光を当てるのかといった文化財を取り囲む様々な環境について予防的な処置を施していきます。

そして次に、予防では如何ともしがたい傷みについては修理を行っていきます。修理にも色々な方法論があり、それぞれの傷みに応じた方法で処置をしていきます。しかし、文化財の修理とは、必ずしも当初の姿に戻すことではなくて、現状の姿を安定した状態で次の世代に受け渡すということが目的です。また、修理をした箇所が見えなくなるような努力はしません。文化財とは長い時間をかけて今日まで伝わってきたもので、それまでに受けた様々な修理も含めて我々は文化財と捉えています。今日行われる修理がそれらを覆い隠すことがあってはいけません。文化財のありのままの姿を残すことが重要です。これら一連の保存修理の取り組みの流れ(診断・予防・修理)の中で、それぞれの工程で記録をとっていきます。その記録を積み重ねていくことで、過去の状況を現時点においてきちっと理解し、将来のために今何をなすべきかという判断ができます。

過去の修理例を紹介した展示

歴史的な展示ケース

Q: これらは、修理のための道具類ですか。

神庭: 中央に展示されているものは、修理に使う道具や材料です。下半分に見えている道具類は、絵画や書跡といった文化財を修理する際に使われる、(そうこう)技術で使う包丁、紙、へらなどを展示してあります。その後ろ側には、作品を展示する際に使う調湿剤や免震装置の模型などを展示しています。そしてさらに特長がありますのは、この展示ケースそのものです。歴史的価値のある展示ケースですが、明治時代にイギリスから輸入されて展示室で利用されていたものです。このような古い展示ケースも、ディスプレイの歴史の中では歴史的価値を持っています。それを現代の展示に耐えるよう改装して再利用しているわけです。

これは桐箱です。大切なものを収納するために一般の家庭にもあるかと思いますが、当館でもこの中に様々な文化財を納めて収蔵庫の中で保管しています。桐箱は一度ふたを閉めると、内部の湿度を安定化させる役割があります。部屋の湿度が動いても、箱の中はその10分の1余りしか揺らぎません。文化財にとって湿度の安定化は重要ですが、桐箱は非常に高い能力を持っています。こちらが免震装置の模型です。構造が分かるようにしています。展示ケースと床の間に入れてあります。ピンク色のタバコの箱ほどのものは、温度と湿度を記録するデータロガーと呼ばれる装置です。上の方には毛髪温湿度計がありますが、当館ではデータロガーと毛髪温湿度計の両方を用いながら数百箇所の温度と湿度を定期的に記録し保管しています。文化財にとっては湿度が大体50~60パーセントの間にあることが望ましい。その状態にあるか、否かをこの記録計を用いてチェックしており、もし外れていれば何らかの対処をします。その隣にある細かな粒が入った箱は、調湿剤と呼ばれるもので、展示ケースの中に入れて湿度を安定させるための薬剤です。当館にはこれが数千個あり、特別展示や常設の展示替えの際にこれらも入れ替えて、展示ケースの湿度の安定化を図っています。

後の展示ケースは実物の作品を展示しています。今回はたまたま茶道具と皿が展示されていますが、いずれも金継ぎの技術で修理されたものです。現代では、あまりにも金が目立ち過ぎてそぐわないので適切な修理方法とはいえません。ですが、金継ぎで修理されたこの作品がそれなりの評価を受け、修理箇所も作品の一部になっているような場合に、あえてこれを剥がしてもう一度やり直すことはしません。過去の修理を否定して現代の修理に置き換える場合と、過去の修理をそのままにしておく場合の両方があります。将来この修理箇所が傷んできたら取り替える場合もあり得ますが、現在はこのままにしておきます。漆を溶かす溶剤はありませんので、それを削っていくというやり方も危険ですので、将来傷んできたらそのときの方法で修理することになるかと思います。

Q:現在では、合成の接着剤を用いるのですか。

神庭: そうですね、現在は合成接着剤を使うことが多いです。しかし、必要に応じて他の接着剤を使います。こういった陶磁器には合成接着剤、紙や木には膠やふのりといった動物性、植物性の接着剤を使います。

「保存と修理」コーナーの映像資料

第17室「保存と修理」コーナーの映像、および実物展示

神庭: このコーナーでは文化財の輸送、修復作業について紹介しています。二つのプログラムがございまして、文化財の輸送作業と振動調査というプログラムが一つ、今ご覧頂いているのがそれです。これから仏像をトラックに乗せて奈良まで運ぼうとしているところですね。この番組の後に、絹に描かれた絵画、玄奘三蔵像の修復というプログラムがもう一つございます。いずれのプログラムも、英語バージョンと日本語バージョンがありまして、結構外国から来られたお客様も座ってご覧になっていることがありますね。このように、東京国立博物館が行っている文化財の保存に関する取り組みを、色々な面から紹介しているのがここ17室です。先ほどの実物の作品については、定期的に展示替えをしております。また右側の歴史的展示ケースにつきましては、今後またリニューアルをしたいと計画しております。数年に一度は全体を模様替えができればと思っています。(次ページに続く)

「文化財を守る ─保存と修理─」のコーナー

海外の来場者で賑わう体験コーナー

仏頭の制作過程の解説コーナー

「文化財を守る ─保存と修理─」のコーナー

海外の来場者で賑わう体験コーナー

仏頭の制作過程の解説コーナー