金龍山浅草寺善龍院住職の清水谷尚順さん

浅草寺境内の区画

浅草寺境内は、明治6年(1873)に太政官布告により浅草公園となり、さらに明治17年(1884)には7区に区画されました。江戸時代に奥山と呼ばれた地域は見世物小屋などが立ち並び、大道芸人などで大いに賑わい、江戸末期には牡丹や菊花を愛でる花園が設けられ、明治5年(1872)頃には遊戯施設が置かれて、現在の日本最古の遊園地花やしきとなりました。また明治中期には、凌雲閣(十二階)等も建設され、浅草公園は東京でも有数の盛り場となりました。大正12年(1923)の関東大震災では凌雲閣の倒壊等、浅草一帯は大きな被害を被りましたが、浅草公園六区(浅草六区)は映画館や演芸場が建ち並ぶ興行街として復興し、今日に至るまで多くの芸能人を輩出してきました。

一区 浅草寺本堂一帯

二区 宝蔵門仲見世一帯

三区 伝法院(庭園)

四区 本堂西側の浅草公園中の林泉地

五区 本堂裏手にある奥山と呼ばれた所

六区 国際通りから瓢箪池までの南北に走る興行街

七区 浅草公園の東南部

昭和26年(1951)には、瓢箪池が埋め立てられて、遊園地「楽天地」、そして複合娯楽施設「新世界」が建てられ、奥山から新世界までは西参道商店街が作られました。また、仲見世柳通りから伝法院に至る通りは伝法院通りとして整備され、現在に至っています。

金龍山浅草寺は、坂東三十三観音札所第十三番、江戸三十三観音札所第一番となっています。

弘化4年(1847)頃の浅草寺全景(美濃屋版)

明治19年(1886)頃の浅草寺全景。煉瓦造りの出店、洋装の人々が描かれています。

金龍山浅草寺善龍院住職の清水谷尚順さんにお話しを伺いました。本インタビューは平成25年(2013)6月に取材しました。

Q:江戸時代からも、境内にはずいぶんと様々な出店が出ていたようですが、現在の仲見世はその名残りなのでしょうか。あるいは古くから開かれていたのでしょうか。

江戸時代に参道に開かれていた出店が、今の仲見世の興りというのは間違いではないでしょう。仲見世については、貞享2年(1685)頃には簡単な店が出ていたとされていますが、それは店を出す代わりに参道などの境内を清掃してもらう事を条件に寺が出店を許可したと言われています。それが仲見世の始まりだとしますと、17世紀後半から始まって今に至るまで仲見世は続いており、大変長い歴史があるわけです。そして、その店は玩具や菓子、土産物などを売ったり、二十軒の水茶屋があったことから俗に「二十軒茶屋」といって、美人のお給仕さんである「看板娘」を置いて人気を集めた店などがありました。

Q:以前、東叡山寛永寺さんを取材させて頂きました際、寛永寺さんは徳川家との関係が深いというお話を伺いましたが、浅草寺さんも徳川家との関係は深いのでしょうか。

もちろん、そうですね。まずは徳川家康公が江戸に入られて天正18年(1590)に浅草寺を祈願寺とされ、現世の願い事は浅草寺にするという事になりました。これは家康公が信任する天海大僧正の進言があったともいわれており、浅草寺が江戸城から見て鬼門の方角にあることや、古来より天台宗の古刹として名高いことなどもその理由とされています。(右段に続く)

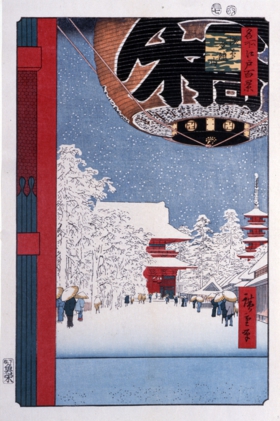

雪景色の浅草寺(歌川広重画「名所江戸百景」安政3-5年(1856-58)頃)

また浅草寺が源頼朝公をはじめとする源氏一族の篤い信仰を受けていたこともその理由の一つといえるでしょう。家康公は武家政治の創始者である頼朝公にとても尊敬の念を持っていましたから。このことは天下分け目の関ヶ原の戦いの時、浅草寺の住職である忠豪上人が江戸城に呼び出され、頼朝公が平家を追討する際にその戦勝を祈って浅草寺でご祈祷した時と同じ修法をしてほしい、と頼んでいることからもわかります。そしてその戦いに見事に勝利し、以後浅草寺は、徳川家の篤い信仰を受けていくことになるのです。

金龍山浅草寺善龍院住職の清水谷尚順さん

浅草寺境内の区画

浅草寺境内は、明治6年(1873)に太政官布告により浅草公園となり、さらに明治17年(1884)には7区に区画されました。江戸時代に奥山と呼ばれた地域は見世物小屋などが立ち並び、大道芸人などで大いに賑わい、江戸末期には牡丹や菊花を愛でる花園が設けられ、明治5年(1872)頃には遊戯施設が置かれて、現在の日本最古の遊園地花やしきとなりました。また明治中期には、凌雲閣(十二階)等も建設され、浅草公園は東京でも有数の盛り場となりました。大正12年(1923)の関東大震災では凌雲閣の倒壊等、浅草一帯は大きな被害を被りましたが、浅草公園六区(浅草六区)は映画館や演芸場が建ち並ぶ興行街として復興し、今日に至るまで多くの芸能人を輩出してきました。

一区 浅草寺本堂一帯

二区 宝蔵門仲見世一帯

三区 伝法院(庭園)

四区 本堂西側の浅草公園中の林泉地

五区 本堂裏手にある奥山と呼ばれた所

六区 国際通りから瓢箪池までの南北に走る興行街

七区 浅草公園の東南部

昭和26年(1951)には、瓢箪池が埋め立てられて、遊園地「楽天地」、そして複合娯楽施設「新世界」が建てられ、奥山から新世界までは西参道商店街が作られました。また、仲見世柳通りから伝法院に至る通りは伝法院通りとして整備され、現在に至っています。

金龍山浅草寺は、坂東三十三観音札所第十三番、江戸三十三観音札所第一番となっています。