【上野の森美術館】「正倉院 THE SHOW」取材レポート。宝物の美を全身で体感、伝説の香木「蘭奢待」の香り再現も

上野の森美術館

奈良・東大寺旧境内にあり、天平文化の粋を伝える9,000件もの宝物を1300年近く守り伝えてきた奇跡の宝庫・正倉院。毎年秋には宝物が一般公開される「正倉院展」が行われていますが、このたび上野の森美術館では、実物の観覧とは異なるアプローチで宝物の新しい楽しみ方を提案する「正倉院 THE SHOW-感じる。いま、ここにある奇跡-」が開催されています。

会期は2025年9月20日(土)から11月9日(日)まで。

国分寺の建立や東大寺の大仏造立で知られる第45代聖武天皇(701-756)をたすけ、仏教政策や貧民救済に取り組んだ光明皇后(701-760)。正倉院宝物の歴史は、聖武天皇の冥福を祈念した光明皇后が、その遺愛品を東大寺大仏に奉献したことから始まりました。約9,000件におよぶ宝物の中には、制作年代、用途、由来が明確に記録されたものが多数含まれており、当時の技術や美意識、そして人々の想いを今に伝えています。

本展は宮内庁正倉院事務所全面監修のもと、「愛 美 紡ぐ」をテーマに、勅封制度により大切に保護されてきた宝物の背景にあるさまざまなストーリーを紐解き、その魅力を全身で体感させるもの。

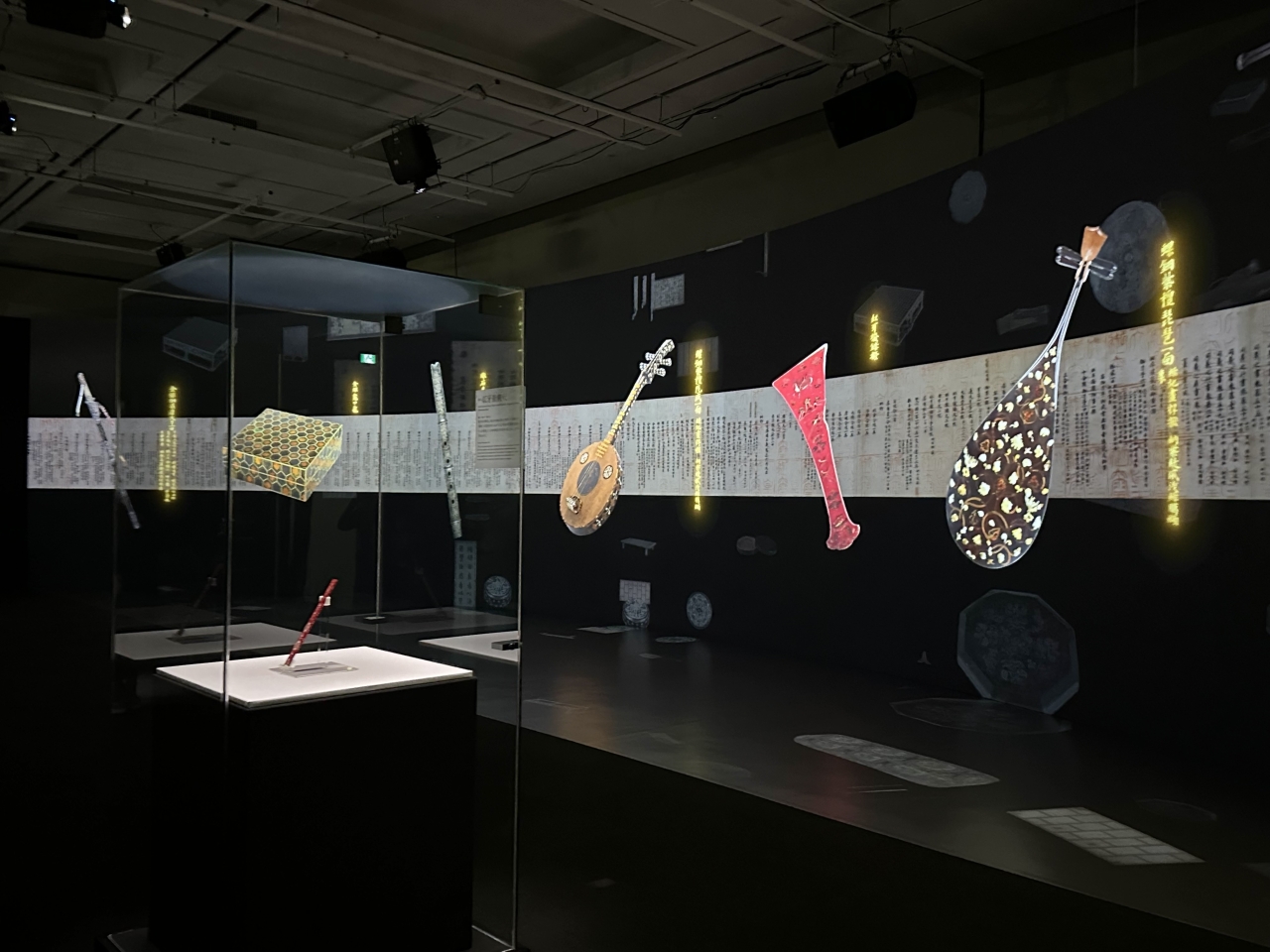

会場の冒頭では正倉院宝物の起源を示す形で、奉納された宝物群を記した全長14m以上にもおよぶ目録「国家珍宝帳」の原寸大再現物が、全紙広げた状態で紹介されています。なお、本展は大阪会場からの巡回展ですが、「国家珍宝帳」は東京会場からの新作展示となっています。

先立って行われた記者説明会で、宮内庁正倉院事務所の飯田剛彦所長は、1300年を経て脆弱になっている宝物を厳重に管理しようとすると、一般への公開がままならなくなるジレンマを語り、打開策として本展が生まれたと説明。「宝物そのものを見ることよりも斬新な体験ができればと考え、五感に訴えるような展示も行い、あらゆる角度から宝物の魅力を味わっていただけるような展覧会になっています」とのコメントのとおり、本展には宝物の実物展示がありません。

「なんだ、本物はないのか」とガッカリされる方もいるかもしれませんが、代わりに、宮内庁正倉院事務所が長年研究・製作を手がけている「再現模造」が出陳されています。

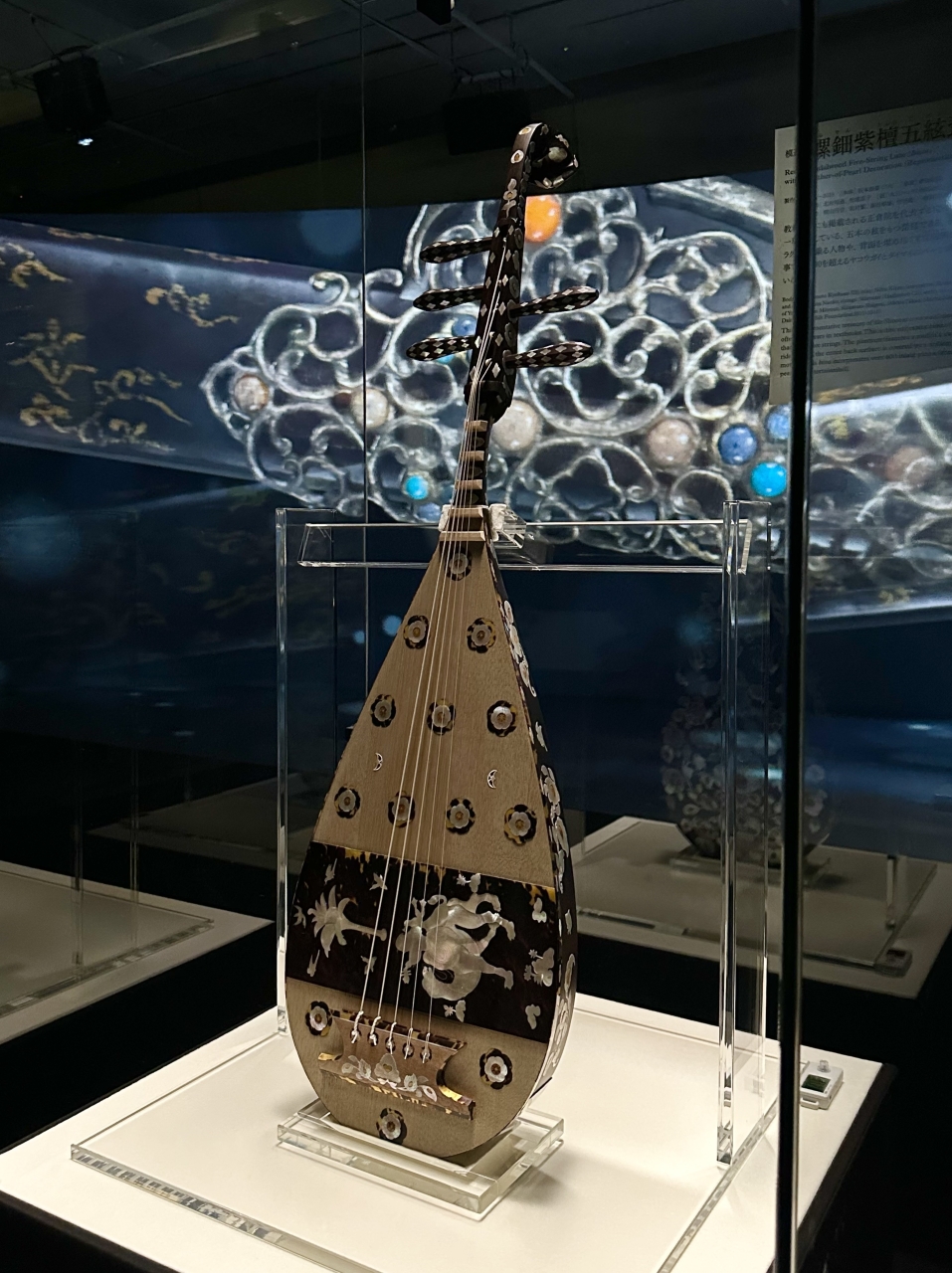

再現模造は一般的なレプリカとは異なり、単に見た目を似せるのではなく、各種の分析装置や光学機器を駆使して当時の素材や技法を探り、人間国宝ら名工が熟練の技を駆使し、宝物本来の姿を再現することを目指したもの。本展ではそのうち、正倉院を代表する宝物として名高い、世界で唯一現存する古代の五絃琵琶「螺鈿紫檀五絃琵琶」や「螺鈿箱」など11件の再現模造を紹介しています。

「正倉院宝物をもうひとつ作ること」、それが正倉院事務所の目標であるそう。再現模造はいわば現代にタイムスリップしてきた宝物であり、私たちは変色や欠損のない、奈良時代の人々が実際に見ていた宝物に限りなく近しい姿を知ることができるのです。

また、正倉院事務所は2019年からTOPPANと協業し、最新の3次元計測や高精細写真撮影、質感取得技術を駆使して宝物の精緻な3Dデジタルデータ(デジタルアーカイブ)を作成してきました。

本展では、そうした3Dデジタルデータに特別な演出を施した映像作品を、高さ約4メートル、幅約20メートルという巨大スクリーンに約12Kという高精細映像で上映。スクリーンには、2023年にノーベル化学賞を受賞した「量子ドット(Quantum Dot)」の研究をベースに開発されたスクリーン塗料が導入されているため、宝物が一層鮮明なコントラストで輝きます。

上映時間は約17分あり、壮大な音楽のもと、正倉院に秘められた物語をめぐる「ストーリー映像」と、宝物の圧倒的な「美」そのものに迫る「デジタル宝物映像」、「再現模造対象宝物映像」の3編で展開していきます。特に圧巻のパートはストーリー映像にある【正倉院「美」の世界】で、宝物群に施された花鳥文様や螺鈿装飾の中をラクダや象、幻獣らが闊歩する幻想的な「美」の宇宙を再構築。宝物に込められた美意識を凝縮しており、スクリーンの目の前に立てば没入感もひとしおです。

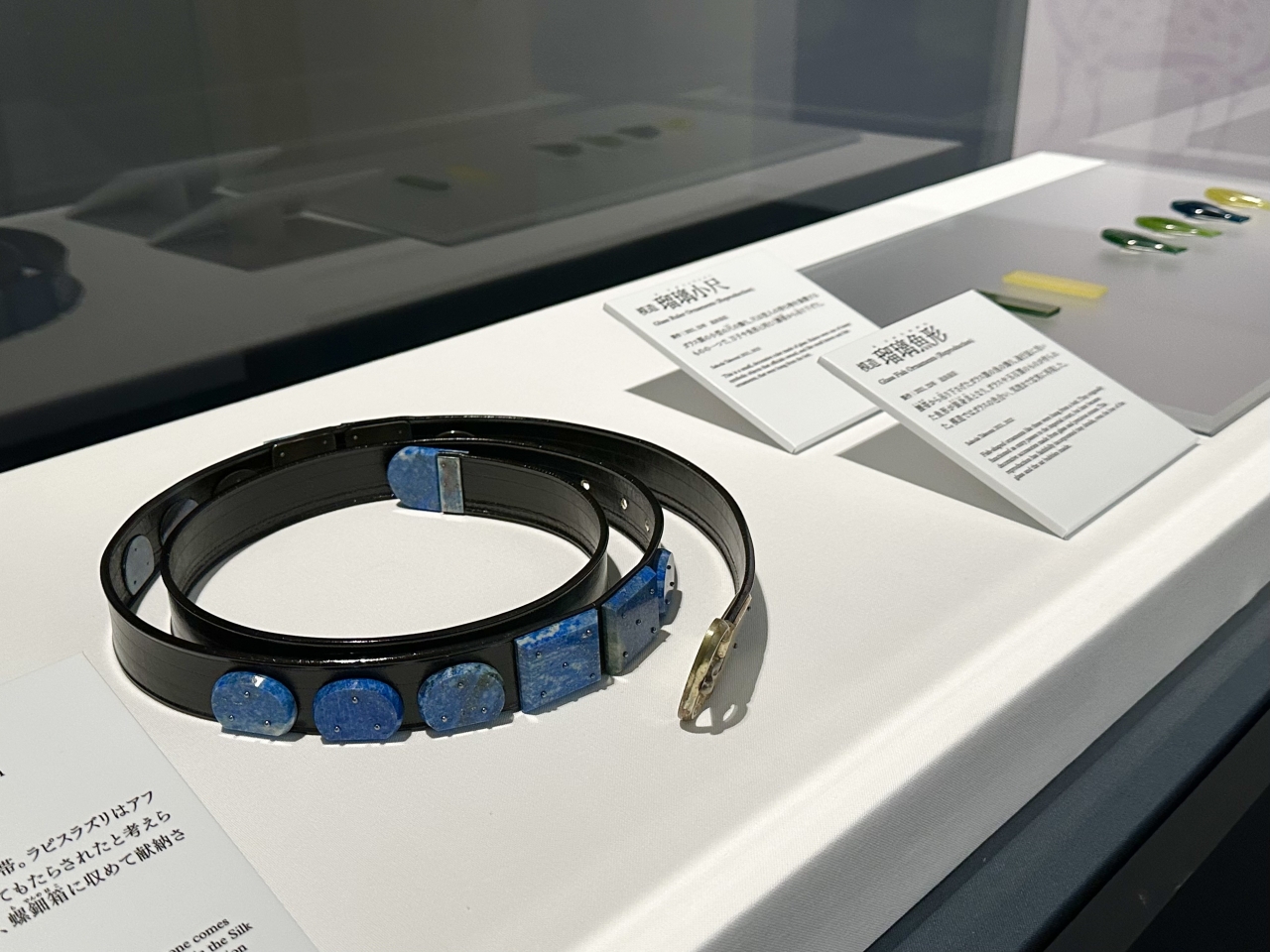

デジタル宝物映像では、花鳥文様の間にラピスラズリやトルコ石の細片が散りばめられた豪華な装飾鏡「円鏡 平螺鈿背 第11号」や、32枚の極彩色の花弁が美しい香炉台「漆金薄絵盤 乙」など、肉眼では捉えにくい宝物の細部や質感を舐めるようなアングルで投影。単眼鏡を使わずとも臨場感あふれる鑑賞体験が叶います。「漆金薄絵盤 乙」はまるで花がほころぶように花弁を解体して絵柄を見せてみたり、香が立ちのぼる様子を再現していたりと、まさにデジタルデータならではの楽しみ方を提供しています。

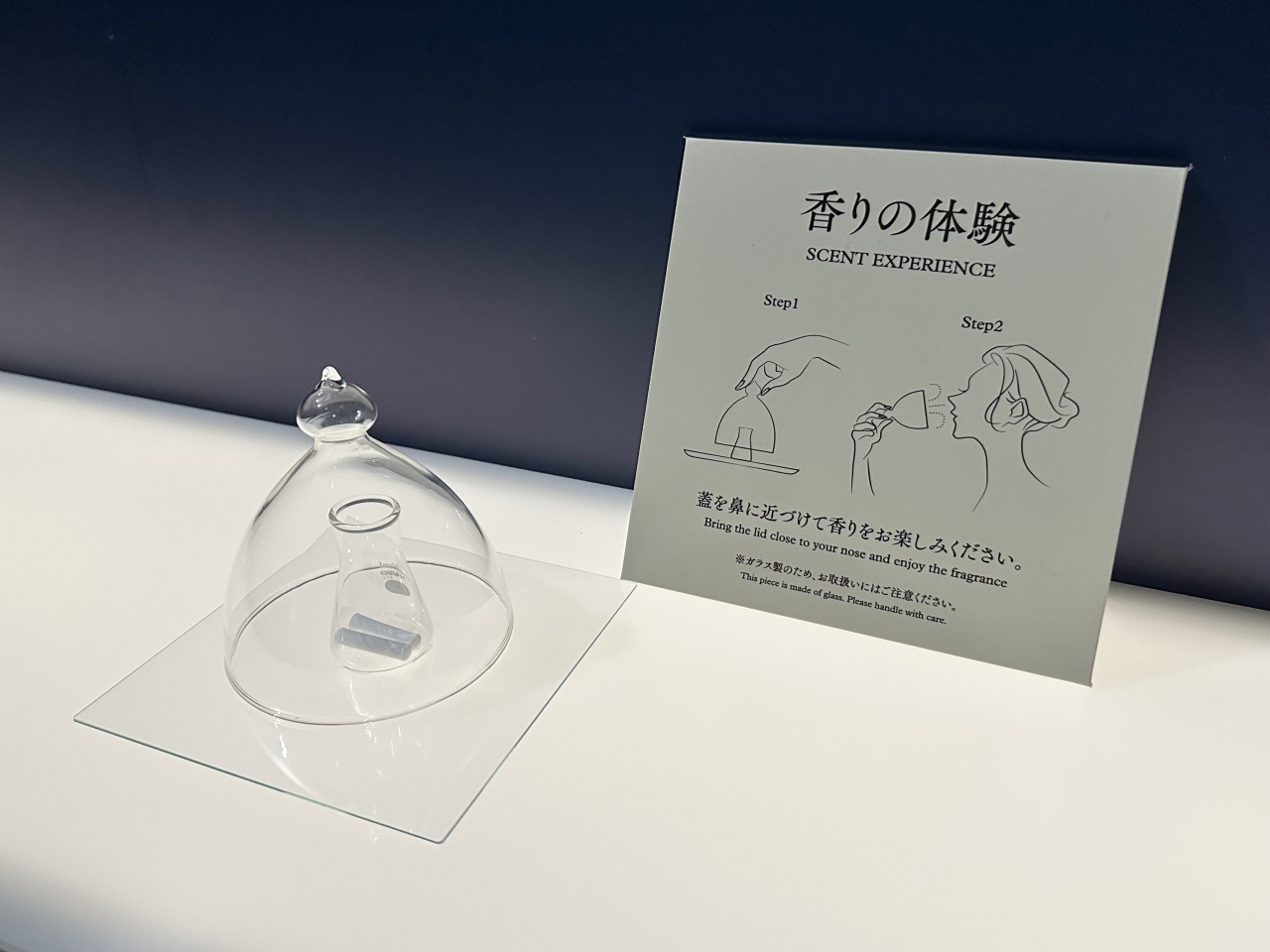

伝説の香木「蘭奢待(らんじゃたい)」の香りの再現展示も見どころの一つ。蘭奢待(宝物名は黄熟香)は東南アジアに分布するジンチョウゲ科アクイラリア属の切り株などに樹脂や精油が沈着してできた沈香であり、織田信長や足利義満・義政など時の為政者が切望したことから「天下第一の名香」と呼ばれてきました。なんと、現在でもわずかに香りがするそうです。

その消えゆく香りを記録するため、正倉院事務所は2024年度から高砂香料工業の協力のもと、蘭奢待から揮散する空気中の香気成分などの分析調査を実施。さらに調香師の聞香(香木を香炉で暖め、香りを味わう香道の作法)により、シスタスという植物の樹脂から抽出される天然香料ラブダナムに似ていることを発見し、それをベースに史上初となる再現香料を制作したといいます。

高砂香料工業のIR/広報室 鈴木隆さんは、「蘭奢待そのものを嗅いだときの香りというよりは、聞香したときの香り、織田信長らが嗅いだ香りに近いのではないか」と解説。会場ではガラス容器の中に再現香料を入れ、来場者が実際に香りを楽しめるようになっています。

筆者はシナモンや杏仁を想起させる上品な香りだと感じました。現代によみがえった天下の名香、会場で体感してみることを特におすすめします。

多種多様な宝物の文様を色鮮やかに天井まで敷き詰めた「美のアベニュー」を抜けた先には、現代アーティストが正倉院からインスピレーションを受けて制作した新作の展示エリアが広がります。

参加アーティストは、音楽プロデューサー・亀田誠治さん、写真家・瀧本幹也さん、陶芸家・亀江道子さん、そしてデザイナー・篠原ともえさんの4名。

亀田誠治さんは、宝物である琵琶や尺八の演奏音源に現代の音楽を融合した楽曲「光」を発表しています。

瀧本幹也さんは暗闇の中、月明かりの照らす方角から光を受けた荘厳な正倉院正倉を切り取ったモノクロームの写真群を展示。現代のような明かりのなかった1300年前の人々が見ていた夜の世界を思わせます。

亀江道子さんは、見たことのない色彩や素材、文様に心動かされたであろう当時の人々の物語を想像し、それを演じながら作品制作にあたったそう。デジタル技術とアナログな筆を巧みに組み合わせて紡いだ文様が彩る小皿や花器などが並びます。

報道内覧会に駆けつけた篠原ともえさんは、正倉院宝物がもつ「いまに通じる美」に着想を得て、ペルシア風の水差し「漆胡瓶(しっこへい)」をモチーフに伝統と現代を融合させたドレス「LACQUERED EWER SHOSOIN DRESS」について制作過程やこだわりを語りました。

東アジア独特の漆芸を用いて、銀の薄板で草花や鳥獣の文様を繊細に表した「漆胡瓶」。篠原さんは本作の圧倒的な存在感に魅せられ、「おおらかな大陸の流れや時を超えた美意識を感じた」といいます。

構想から約1年かけたという作品制作にあたっては、宝物の3Dデータを元に400種以上にも及ぶ文様のパーツを、過去の職人たちの情熱と向き合いながら手作業でトレース。1300年の月日を具現化することにこだわり、カットした真鍮を薬剤に漬けたり、熱を加えてニュアンスを加えたりと試行錯誤を繰り返し、クラッシュベルベットの生地に一つ一つ施していったそう。

ドレスのこだわりはフォルムにあり、「3Dデータに基づいて、『漆胡瓶』のオリエンタルなフォルムをなるべくそのまま残すことを大切にしました。3Dデータから衣装を作るのは初めてのチャレンジでしたが、皆さんが宝物を実際に覗き込んでいるような気持ちになってもらえたら嬉しいな、と想像しながら制作しました」とコメント。

「漆胡瓶」を観察しているうち、鹿や鳥などの動物だけでなく小さな昆虫までも雄と雌の番で存在していることに気づいたといいます。そこに「聖武天皇と光明皇后の愛の物語」を見出し、心が震えたというエピソードも明かしながら、次のようなメッセージを寄せました。

「本展は正倉院宝物をアートとして体感できるのが大きな特徴で、宮内庁正倉院事務所さんの本気度を感じる展覧会になっています。本展を通じて、正倉院宝物の魅力、手仕事の価値、そしてこれまで受け継いできた先人たちの情熱を感じ取っていただけたら、こんなに嬉しいことはありません。ぜひ皆さん遊びに来てください」

最新技術により現代によみがえった宝物の魅力を全身で体感できるだけでなく、悠久の歴史を守り伝えてきた人々の想いにも触れられる「正倉院 THE SHOW-感じる。いま、ここにある奇跡-」。会期は11月9日(日)までとなっています。

「正倉院 THE SHOW-感じる。いま、ここにある奇跡-」概要

| 会期 | 2025年9月20日(土)~11月9日(日) |

| 会場 | 上野の森美術館 |

| 開館時間 | 10:00~17:00(※入館は閉館の30分前まで) |

| 観覧料 | (当日券)一般2,300円 高校生・大学生1,700円 小学生・中学生1,100円 ※未就学児無料 ※チケットの詳細は展覧会公式サイトをご覧ください。 |

| 主催 | 上野の森美術館、「正倉院 THE SHOW」実行委員会(読売テレビ、読売新聞社、TOPPAN、角川メディアハウス)、日本テレビ放送網、BS日テレ |

| 監修 | 宮内庁正倉院事務所 |

| お問い合わせ | ハローダイヤル 050-5541-8600(9:00~20:00 無休) |

| 展覧会公式サイト | https://shosoin-the-show.jp/tokyo/ |

※記事の内容は取材時点のものです。最新情報は展覧会公式サイト等でご確認ください。