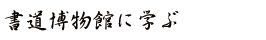

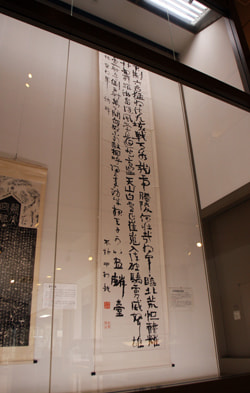

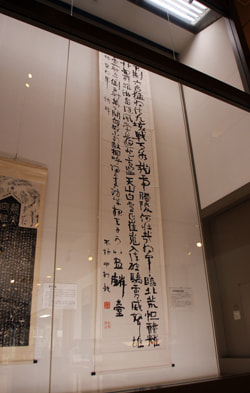

中村不折記念館一階の第一展示フロアーにある大型展示ケースには、長幅の作品を展示しています。

中村不折記念館第二展示フロアー

不折の本業は、洋画にありました。

中村不折は、パリ留学後に太平洋画会(後の太平洋美術会)の会員となり、天照大神を題材とした作品「建国剏業(そうぎょう)」(1907)は勧業博覧会(東京府主催)において一等賞に推挙されるなどの評価を得ています。後には、横山大観、川合玉堂、黒田清輝、朝倉文夫、荻原守衛などを輩出した文部省美術展覧会(文展)の審査員も務め、後の帝国美術院(帝展、戦後に日本美術展覧会(日展)に改称)の会員に任命されるなど、洋画界において多大の功績を残しています。また、太平洋画会研究所(後の太平洋美術学校)の初代校長も務めています。

中村不折記念室

中村不折の画業や書に関する資料を展示しています。また、不折の交友関係を示す資料も紹介しています

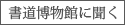

猗器の誡(ききのいましめ) 昭和16年(1941)

水を満たすと覆る猗器(画面左)を人間の高慢な心にたとえた、中国春秋時代の故事を題材とした作品。画面中央の人物は孔子である。

不折の洋画作品は、中国の故事に題材を求めた東洋的な歴史画が多い。歴史画は大作が多く、高い完成度を誇っていることから、洋画家・中村不折の代表作に挙げられる。

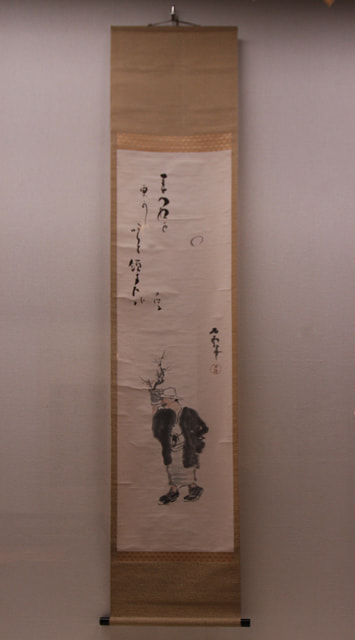

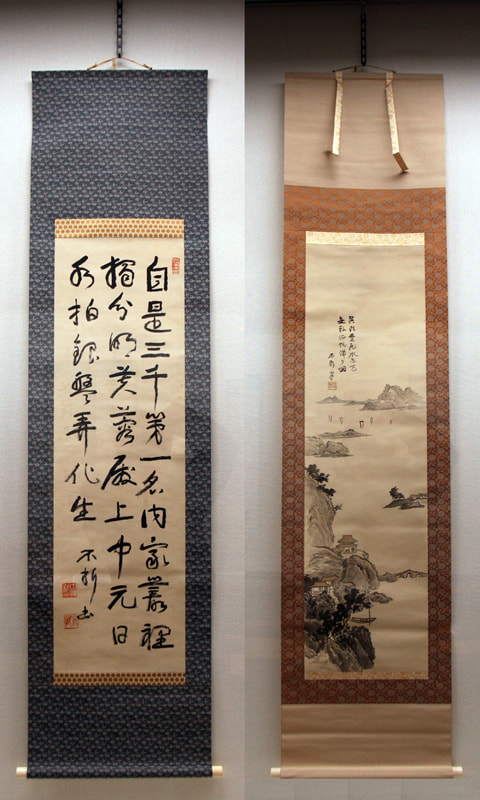

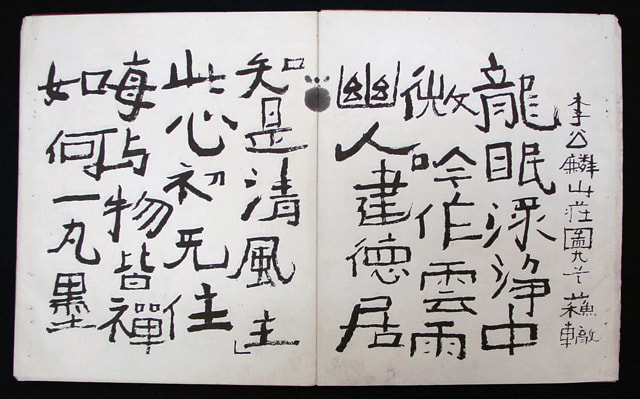

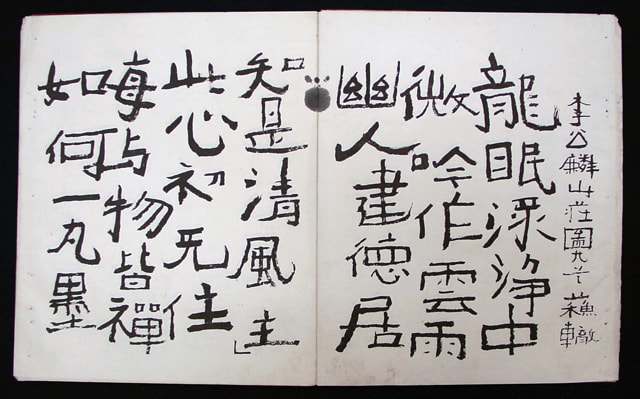

龍眠帖(りゅうみんじょう) 明治41年(1908)

中村不折は、画業、新聞挿画、そして書の研究や収集など、精力的に活動を続けていたが、明治41年、多忙のあまり神経衰弱に陥り、医者からは一切の仕事を止められた。この「龍眠帖」は、不折が療養のため礒部温泉へ来ている際に、いわばリハビリの一環として書かれたものである。「龍眠帖」に書かれている詩は、蘇轍(蘇軾の弟: 1039-1112)が龍眠山の二十の場景をそれぞれ五言絶句で詠んだもので、計二十首からなる。この書を河東碧梧桐に見せたところ、出版を強く勧められた。そして世に出るやいなや、たちまち売り切れとなり、当時の書道界の大きな話題をさらった。

中村不折記念館一階の第一展示フロアーにある大型展示ケースには、長幅の作品を展示しています。

猗器の誡(ききのいましめ) 昭和16年(1941)

水を満たすと覆る猗器(画面左)を人間の高慢な心にたとえた、中国春秋時代の故事を題材とした作品。画面中央の人物は孔子である。

不折の洋画作品は、中国の故事に題材を求めた東洋的な歴史画が多い。歴史画は大作が多く、高い完成度を誇っていることから、洋画家・中村不折の代表作に挙げられる。

龍眠帖(りゅうみんじょう) 明治41年(1908)

中村不折は、画業、新聞挿画、そして書の研究や収集など、精力的に活動を続けていたが、明治41年、多忙のあまり神経衰弱に陥り、医者からは一切の仕事を止められた。この「龍眠帖」は、不折が療養のため礒部温泉へ来ている際に、いわばリハビリの一環として書かれたものである。「龍眠帖」に書かれている詩は、蘇轍(蘇軾の弟: 1039-1112)が龍眠山の二十の場景をそれぞれ五言絶句で詠んだもので、計二十首からなる。この書を河東碧梧桐に見せたところ、出版を強く勧められた。そして世に出るやいなや、たちまち売り切れとなり、当時の書道界の大きな話題をさらった。