昭和8年(1933)頃の浅草六区映画街のにぎわい。片岡千恵蔵などの名前も見えます。

娯楽のまち、浅草のにぎわいが聞こえます。

江戸の昔から浅草は、娯楽を求める人々でにぎわっていました。明治6年(1873)に浅草寺境内は公園地となり、後の明治17年(1884)に六つの区画に分けられて、浅草寺西側の六区には、興行小屋が多く移転しました。以後、この地は、曲芸、活動写真、浅草オペラなどの興行街として発展しました。六区の周辺には、富士縦覧場、パノラマ館、凌雲閣(十二階)などの娯楽施設が次々と作られました。その中でも、花屋敷(やしき)は嘉永年間(1848-54)に開園し、当初は季節の花々を観覧するだけでしたが、明治期からは様々な興行や動物園も併設して、人気を集めました。

市村座跡

天保の改革の際に、江戸歌舞伎・官許三座のひとつの市村座は、日本橋から浅草猿若町に移転しました。その後、明治25年(1892)に下谷二長町に移転し、五世尾上菊五郎一座や川上音次郎などが出演し成功を収めました。大正期には、六世菊五郎や初世中村吉右衛門が活躍しました。関東大震災で焼失し、その後に再建されましたが、昭和7年に再び焼失して、その長い歴史に幕を下ろしました。市村座の定式幕は、左から「黒」「萌葱(もえぎ)」「柿色」の三色でした。現在国立劇場が同じ定式幕を使用しています。(現浅草六丁目)

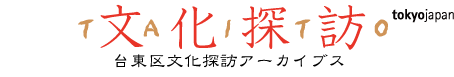

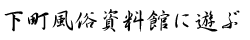

浅草凌雲閣(十二階)は、イギリス人技師バルトンの設計で、明治23年(1890)に開業しました。高さは、開業当時は220尺(約67メートル)とされていましたが、明治末期の実測で173尺(約52メートル)と判明しましたが、当時としては日本一の高層建築物でした。日本で初めてエレベータが設置されたのも、この凌雲閣でした。浅草の象徴として親しまれていましたが、大正12年(1923)の関東大震災により崩壊しました。(写真:大正時代)

明治末期の花屋敷、右奥の建物は「奥山閣」、五層の楼閣で本所の豪商の邸宅内から明治21年(1888)に移築されました。左後方には、凌雲閣も見えます。英文での表記も何ともハイカラです。(写真:明治後期)

凌雲閣、パノラマ館、興行街、花屋敷、仲見世などの当時の浅草公園の様子が描かれています。地図の下側には、馬車鉄道も見えます。

市村座跡

天保の改革の際に、江戸歌舞伎・官許三座のひとつの市村座は、日本橋から浅草猿若町に移転しました。その後、明治25年(1892)に下谷二長町に移転し、五世尾上菊五郎一座や川上音次郎などが出演し成功を収めました。大正期には、六世菊五郎や初世中村吉右衛門が活躍しました。関東大震災で焼失し、その後に再建されましたが、昭和7年に再び焼失して、その長い歴史に幕を下ろしました。市村座の定式幕は、左から「黒」「萌葱(もえぎ)」「柿色」の三色でした。現在国立劇場が同じ定式幕を使用しています。(現浅草六丁目)

浅草凌雲閣(十二階)は、イギリス人技師バルトンの設計で、明治23年(1890)に開業しました。高さは、開業当時は220尺(約67メートル)とされていましたが、明治末期の実測で173尺(約52メートル)と判明しましたが、当時としては日本一の高層建築物でした。日本で初めてエレベータが設置されたのも、この凌雲閣でした。浅草の象徴として親しまれていましたが、大正12年(1923)の関東大震災により崩壊しました。(写真:大正時代)

明治末期の花屋敷、右奥の建物は「奥山閣」、五層の楼閣で本所の豪商の邸宅内から明治21年(1888)に移築されました。左後方には、凌雲閣も見えます。英文での表記も何ともハイカラです。(写真:明治後期)

凌雲閣、パノラマ館、興行街、花屋敷、仲見世などの当時の浅草公園の様子が描かれています。地図の下側には、馬車鉄道も見えます。