遊びの中に、文化の伝承がありました。

木製の素朴な玩具は、今もその形を変えていませんが、それぞれの時代の玩具にはその時代背景を色濃く残しているものもあります。

人形のいろいろ

人形は、いつの時代でも大事な遊び相手であり、友達です。それぞれの時代を反映した人形が集まっています。左上は、横にすると目を閉じる「眠り人形」(昭和5年(1930)頃、右上は「キューピー」(昭和20年代)。

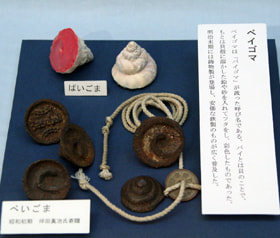

ベイゴマ(ベーゴマ)のいろいろ

ベイゴマは、「バイゴマ」が訛った呼び名。バイ貝の殻に砂や粘土を詰めたものが始まりで、後の明治末期には鋳物製が登場し、広く普及しました。

月光仮面ラムネ菓子木型

当時人気の月光仮面が用いられています。(昭和30年代)

当時人気の月光仮面が用いられています。(昭和30年代)

幼年倶楽部「幼年大双六」

子供向け雑誌の「幼年倶楽部」の付録。「正月號附録」とあり、当時の社会背景が絵柄となっています。(昭和3年(1928))

可愛い少女が描かれた羽子板にも、当時の時代背景や風潮が反映されています。

下町風俗資料館では、子供を対象とした玩具作りなどの土曜塾を開講しています。常連の子供もいて熱心さが伝わります。当日の講師は、同館運営協力員で童遊文化研究工房を主宰されている淡路保孝さん。

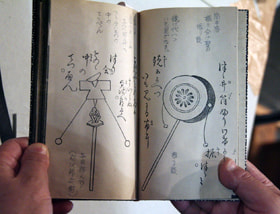

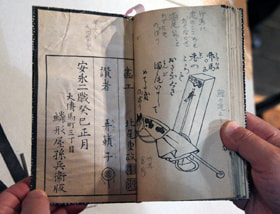

淡路さんの大事な参考書、江戸時代の玩具絵本「江都(江戸)二色」(北尾重政画・大田南畝賛)

今日の玩具作りの課題は「板返し」です。淡路さんの講座は、社会背景や礼儀までの教授があり、文化の伝承と共に子供の社会性を培う事にも配慮されている事に感心させられます。

「板返し」の帯を貼る位置を誤ると板が返りません。細心の注意が必要です。手にも力が入ります。うまく出来るかな。

「江都二色」には、江戸時代の様々な遊びと玩具が記されています。本書は、後の復刻本です。

巻末には、安永2年(1773)、画工・北尾重政、賛者(序文)・弄籟子、つまりは江戸の狂歌師大田南畝(蜀山人)と記されています。

可愛い少女が描かれた羽子板にも、当時の時代背景や風潮が反映されています。

下町風俗資料館では、子供を対象とした玩具作りなどの土曜塾を開講しています。常連の子供もいて熱心さが伝わります。当日の講師は、同館運営協力員で童遊文化研究工房を主宰されている淡路保孝さん。

淡路さんの大事な参考書、江戸時代の玩具絵本「江都(江戸)二色」(北尾重政画・大田南畝賛)