平櫛田中作「岡倉天心像」

美術学部の中央には、日本近代彫刻界の巨匠、平櫛田中(ひらぐし でんちゅう)の制作による「岡倉天心像」があります。天心を敬愛していた田中は、登校のたびに自作の天心像に最敬礼していました。

東京藝術大学

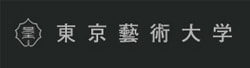

旧東京美術学校の日本画科写生教室の授業風景

東京藝術大学は、昭和24年(1949)に国立大学設置法により東京美術学校(現美術学部)と東京音楽学校(現音楽学部)を包括して、2学部10学科として設置されました。現在では、新たな学科も加えて2学部14学科と、大学院美術、音楽、映像の3研究科で構成され、キャンパスも台東区上野公園内、茨城県取手市、神奈川県横浜市、足立区千住とその規模を拡げて、国内唯一の国立総合芸術大学としてその存在を表しています。東京美術学校の歴史は、明治18年(1885)に文部省に図画取調掛が置かれ、アーネスト・フェノロサ、岡倉天心、狩野芳崖等により、官立美術学校の設立準備を行ったのが始まりです。明治20年(1887)に「東京美術学校」と改称し、翌21年(1888)に現在の上野公園内の旧教育博物館跡に移転しました。明治22年(1889)2月、日本固有の美術の振作発揚を旨とした5年制の学校として授業を開始しました。当初は、絵画(日本画)、彫刻(木彫)、美術工芸(金工、漆工)の3科であった専修科に、鋳金科や西洋画科等が新たに設置され、幾度かの制度改革を経て、東京藝術大学に包括され、現在に至っています。(下段に続く)

東京美術学校初代校長 濱尾新

文部省専門学務局長兼校長事務取扱として明治20年(1887)から23年(1890)まで務めました。

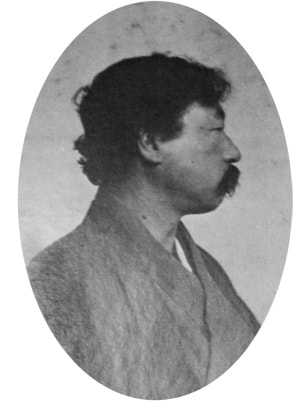

第二代校長 岡倉角三(天心)

同校幹部、校長心得を経て、第二代校長として明治23年(1890)-明治31年(1898)の間、務めています。明治31年に、いわゆる「美校騒動」により辞任。天心と共に橋本雅邦等も辞表を提出し、在野団体「日本美術院」(現日本美術院)を設立しました。

岡倉天心(1863-1913)は、横浜に生まれ、東京開成学校(現東京大学)に学び、同校講師フェノロサの美術論に強い影響を受け、文部属を経て、フェノロサとともに欧米美術視察に派遣され、明治23年(1890)に東京美術学校初代校長濱尾新を継いで第二代校長となりました。フェノロサを初めとして黒川真頼、橋本雅邦、高村光雲、川端玉章、巨勢小石、狩野夏雄等を教員として擁し、実質的な同校の基礎を作りました。その後に西洋画科、図案科には、黒田清輝、藤島武二、和田英作、岡田三郎助等が教員として着任しました。天心は、明治31年(1898)に同校を離れ、橋本雅邦、横山大観、下村観山、菱田春草等と日本美術院を結成しました。これらの経緯は、当時の日本が東洋の伝統への撞着と西洋からの新しい風との葛藤の狭間にあった事の証とも言えるでしょう。美術学部構内に、岡倉を記念して設置された六角堂には、平櫛田中の手による「岡倉天心像」が置かれています。(下段に続く)

伝統復興の理念による古代の官服の闕腋(けってき、衣服の両脇を縫わずに空けたもの)、折烏帽子(おりえぼし)を模した制服姿の教官たち。左より加納夏雄、高村光雲、黒川真頼、岡倉天心、橋本雅邦。

草創期の東京美術学校(明治30年代初頭)

当時の同校本館は、前身の旧東京教育博物館でした。

沼田一雅作「正木直彦像」

正木記念館は、元東京美術学校校長の正木直彦氏の永年の功労を顕彰して、昭和10年(1935)に建設されました。本陶造壽像はその中庭に展示されています。

陳列館

正木記念館に隣り合って陳列館があります。陳列館は、昭和4年(1929)に岡田信一郎氏によって設計建設され、永らく展示館として利用されてきました。一階は側面からの自然光による彫刻等の立体作品展示、二階は高窓からの光を採り入れた絵画等の平面作品展示に合わせてデザインされています。

その後、第五代校長として着任した正木直彦(1862-1940)は、昭和7年(1932)までの三十年余りも在職し、帝国美術院院長、各博覧会審査官等を歴任しました。また、正木直彦は、校長就任時に日本美術院との和解を成し遂げ、西洋派とのバランスを取りつつ、天心の伝統復興の意思も引き継いでいく事を約束しました。正木校長は、日本美術、西洋美術も同等に尊重する方針を基に整備に努め、東京美術学校の存在は揺るぎないものとなりました。上野校地には、在職時に蒐集に努めた収集品を所蔵展示するための「陳列館」が現存し、また昭和10年(1935)に同校長の永年の功労を記念して設立された「正木記念館」が残っています。正木記念館は、純書院造の和室を擁した鉄筋コンクリート造の建物で、和室には渋沢栄一の滝野川の別荘書院のために制作され寄贈された橋本雅邦の襖絵、国華倶楽部から寄贈された高村光雲の透彫の欄間等も設置されています。

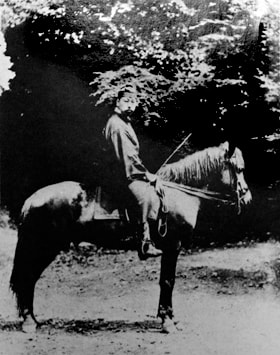

愛馬若草号に跨る岡倉角三(天心)

美校騒動

岡倉天心の校長としての在任期間は、29歳から37歳の壮年期にあり、橋本雅邦や他の教官よりも遙かに年下でした。校長の職務の他に美術史、美学、学外の内外博覧会の企画から帝国博物館の理事兼美術部長などの要職も務める情熱家でした。明治26年(1893)頃に、教員25名、生徒数214名程の小規模であった東京美術学校を拡張すべく、帝国議会に西洋画、西洋彫刻部門の増設を含んだ組織と予算の拡張に関する「美術教育施設ニ付意見」(美術学校拡張法案)を上程しました。同案は、明治28年(1895)に可決されましたが、天心の意図とは異なった日本美術と西洋美術を共に奨励する修正案でした。本法案は当時の文部大臣西園寺公望の意向と思われ、法案可決後ただちに西洋画科設置が決まり、西園寺と近しい黒田清輝、久米桂一郎等が指導者に選ばれ、翌29年(1896)には同科が発足しました。黒田等の洋画新派は、本修正案を盾に美校改革に関する意見書を突きつけて校長である天心と対立しました。翌30年(1897)には新聞にも天心批判の論説が掲載され、排斥気運は高まっていきました。また翌31年(1898)には、帝国博物館総長の九鬼隆一も天心排斥の姿勢を示したため、天心は理事兼美術部長の辞表を提出し、後には校長も辞しました。義憤を感じた橋本雅邦以下、33名の教官も共に辞表を提出しましたが、天心は慰留しました。辞表を提出した教官の大半は、天心と雅邦を中心として在野団体の日本美術院を設立しました。(東京藝術大学広報誌「藝大通信第11号」より)

正木記念館

金沢庸治氏(当時建築科助教授)設計による同記念館は、隣り合った陳列館と共に、東京美術学校の歴史を感じさせる景観を成しています。

平櫛田中作「岡倉天心像」

美術学部の中央には、日本近代彫刻界の巨匠、平櫛田中(ひらぐし でんちゅう)の制作による「岡倉天心像」があります。天心を敬愛していた田中は、登校のたびに自作の天心像に最敬礼していました。

東京藝術大学

愛馬若草号に跨る岡倉角三(天心)

美校騒動

岡倉天心の校長としての在任期間は、29歳から37歳の壮年期にあり、橋本雅邦や他の教官よりも遙かに年下でした。校長の職務の他に美術史、美学、学外の内外博覧会の企画から帝国博物館の理事兼美術部長などの要職も務める情熱家でした。明治26年(1893)頃に、教員25名、生徒数214名程の小規模であった東京美術学校を拡張すべく、帝国議会に西洋画、西洋彫刻部門の増設を含んだ組織と予算の拡張に関する「美術教育施設ニ付意見」(美術学校拡張法案)を上程しました。同案は、明治28年(1895)に可決されましたが、天心の意図とは異なった日本美術と西洋美術を共に奨励する修正案でした。本法案は当時の文部大臣西園寺公望の意向と思われ、法案可決後ただちに西洋画科設置が決まり、西園寺と近しい黒田清輝、久米桂一郎等が指導者に選ばれ、翌29年(1896)には同科が発足しました。黒田等の洋画新派は、本修正案を盾に美校改革に関する意見書を突きつけて校長である天心と対立しました。翌30年(1897)には新聞にも天心批判の論説が掲載され、排斥気運は高まっていきました。また翌31年(1898)には、帝国博物館総長の九鬼隆一も天心排斥の姿勢を示したため、天心は理事兼美術部長の辞表を提出し、後には校長も辞しました。義憤を感じた橋本雅邦以下、33名の教官も共に辞表を提出しましたが、天心は慰留しました。辞表を提出した教官の大半は、天心と雅邦を中心として在野団体の日本美術院を設立しました。(東京藝術大学広報誌「藝大通信第11号」より)

正木記念館

金沢庸治氏(当時建築科助教授)設計による同記念館は、隣り合った陳列館と共に、東京美術学校の歴史を感じさせる景観を成しています。