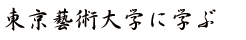

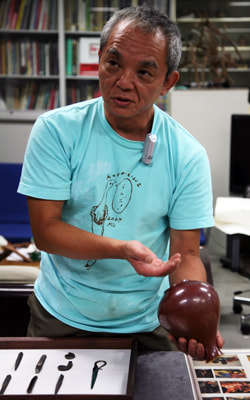

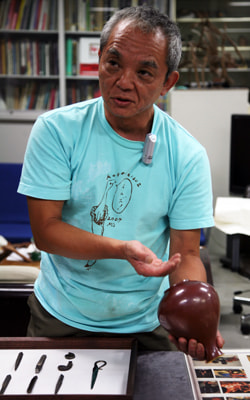

彫刻科 深井隆教授

アトリエの前には、材料となる巨大な木材が置かれていました。

深井教授のお話では、学生は作品のノルマは無いので好きなだけ制作する。修士は修了作品展があり、大学美術館とこの工房で展示しているが、大学美術館の彫刻の展示スペースが狭いので、部屋ひとつに収まるような作品をそれぞれ1年間かけて制作しているとの事でした。また、大きくて屋内に入れる事ができない作品は、野外や大学美術館前にも展示されるとの事でした。学生はそれぞれ研究室に所属しているが、工房は研究室に関係なく利用している。深井教授の専門である木彫研究室には学部3年生から博士まで幅広い学生が在籍していて、石彫や金属の研究室も同様との事でした。また塑造は、大学院生の部屋と学部生の部屋でそれぞれ制作しており、学部2年生の後期に初めて選択実習があるが、7割くらいの学生は決まった素材を使用している。日本の場合、素材から指向する割合が高いので、そのような教育システムになっているとの事でした。(下段に続く)

学生は、朝から夜まで制作を行う事が出来るようになっており、現在は、自分の興味のあるモチーフを木で制作する学生が増えた。学生自身で考えるように仕向け、考えが面白いかどうかを討論して刺激を与えるような授業を行っている。昔あった事をなぞるだけでは、新しいことをやろうとした時にやっていけないので、個人の彫刻観が現代に合うか、あるいは深い思想になるかを、それぞれに考えさせている。また、素材は、一番彫りやすく手に入りやすい、国内産の樟(くす)を使用しているとの事でした。

工芸科(鍛金) 篠原行雄教授

木目金の素材と技法のサンプル

様々な形の鎚(つち)や金台の数に感嘆。

工芸科は、彫金、鍛金、鋳金、漆芸、陶芸、染織の6専攻が上野キャンパスにあります。鍛金は金属を金鎚でたたいて形を作る工芸技術です。その技術はあらゆる時代の金属加工に用いられていて、武器、武具類から神社仏閣の金物類、装飾品に至るまで、その歴史は古くその高度な制作技術は明治時代以降、海外からも高く評価されています。

篠原教授のお話では、鍛金技術は熱間加工、冷間加工があり前者は鉄を熱して赤い状態で加工する鍛造、後者は焼き鈍しして柔らかくなった銅板などを冷間で加工する絞り技法などがあるそうです。その他に伝統的なものでは着色法として硫酸銅と緑青の水溶液で煮て色上げをする煮色着色や、異なる金属板を積層して接合し文様を削り出しながら打ち延べて行く木目金などがあるとのことでした。

授業は、学部3年次最後の動物制作課題で一枚の銅板を絞り加工で制作しますが、仕上げまで約3か月をかけて行なっている。現在は各パーツを溶接して大きなものまでつくることが出来るので、器、装飾品からモニュメント等まで対応できる。ニューヨークの「自由の女神」も銅板で鍛金制作されていて、エッフェル塔を手がけたギュスターブ・エッフェルが内部の構造を設計した。当時は溶接技術が無かったので各パーツをリベットで接合していたとの事でした。

今は学生の半数以上が女性であるとの事で、鍛造のような力仕事や様々な金工工具を使う作業にもかかわらず、ここにも女性の進出が見られました。(下段に続く)

篠原教授自ら、鍛金技術の妙を見せていただきました。巧みな鎚の動きと次第に形を変えていく銅板は、生き物の様に変化していきました。修士課程に在籍しているエストニアからの留学生のカゴヴェレ・アンニさんは、本国では主にジュエリー制作をしているとの事。ヨーロッパでは木目金(銀、銅、赤銅、金等を積層して接合し文様を削り出しながら打ち延べる日本の伝統技法)が人気で、その技法を本場の日本で勉強するために留学。今は器や装飾品をつくっており、ジュエリーと鍛金では作品の発想が多少異なるが、エストニアにいたときからテーマは一貫している。日本とヨーロッパでは表現の違いがあり、面白いとの事でした。

工芸科(陶芸) 島田文雄教授

彫刻科 深井隆教授

アトリエの前には、材料となる巨大な木材が置かれていました。

工芸科(鍛金) 篠原行雄教授

木目金の素材と技法のサンプル

様々な形の鎚(つち)や金台の数に感嘆。

工芸科(陶芸) 島田文雄教授